前9月全国法院受理劳动争议同比上升37.5%,为什么?

来源网站:news.qq.com

作者:财经杂志

主题分类:

内容类型:统计数据或调查报告, 分析或评论

关键词:劳动争议, 用人单位, 竞业限制, 劳动人事争议, 劳动关系, 解除劳动合同, 案件, 法院, 全国, 条款

涉及行业:

涉及职业:

地点: 无

相关议题:离职辞退(包含遭到裁员或逼退), 工资报酬, 劳动合同, 工作时间

- 2025年前9个月,全国法院受理劳动争议一审案件同比增长37.5%,劳动者与用人单位的纠纷持续上升。

- 劳动争议案件主要涉及解除劳动合同的经济补偿、劳动报酬(如奖金、加班费)以及休息休假权等问题。

- 企业经营变化导致岗位裁撤、人员调整、工资结构调整等,成为劳动者权益受影响的主要原因。

- 劳动者维权意识和取证能力提升,信息不对称减弱,促使更多劳动者通过法律途径维护自身权益。

- 竞业限制纠纷增多,司法实践更注重劳动者是否实际接触商业秘密,相关条款如不合理将被认定无效。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

文|《财经》记者 王丽娜

编辑 | 苏琦

劳动争议案件,在近年来呈现上升趋势。

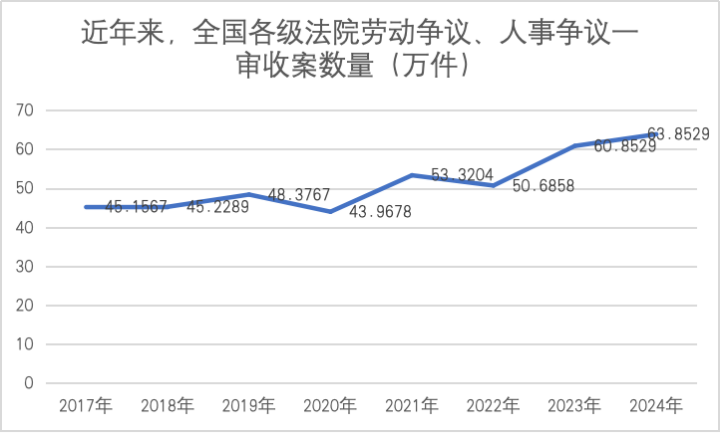

10月22日,最高人民法院(下称“最高法院”)公布,2025年1月-9月,全国共受理劳动争议一审案件64.8万件,同比上升37.5%。

在近年来劳动争议案件上升的趋势下,2025年以来全国各级法院受理的劳动争议一审案件增长明显。7月时,最高法院曾公布2025年1月-6月,全国共受理劳动争议一审案件43.6万件,同比上升40.17%。

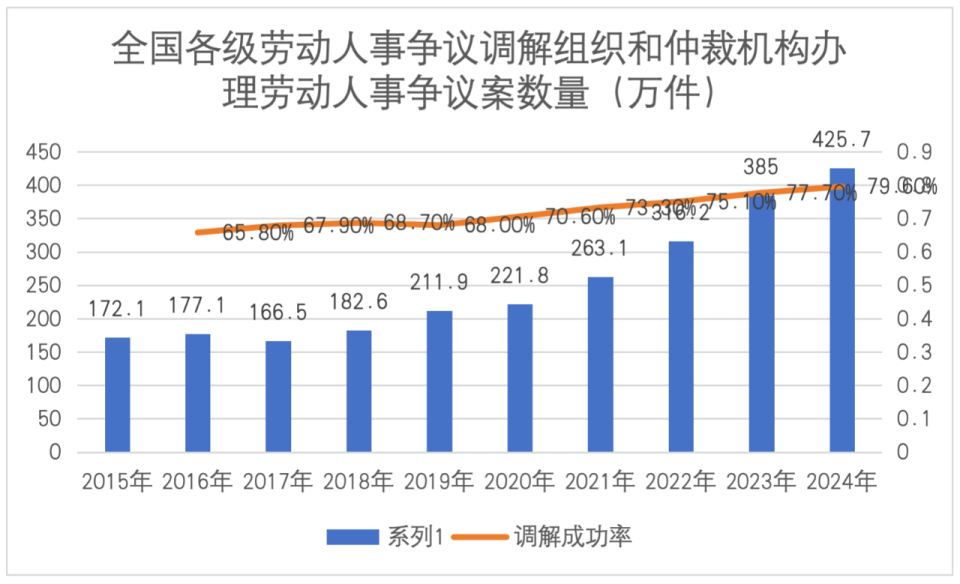

在中国,劳动争议案件适用仲裁前置程序,还有相当一部分劳动争议案件经全国各级劳动人事争议调解组织和仲裁机构办理,实现分流,减轻司法负担。2025年6月13日,人力资源和社会保障部在官网发布《2024年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。统计公报显示,全年全国各级劳动人事争议调解组织和仲裁机构办理劳动人事争议案件 425.7万件,涉及劳动者454.9万人。全年劳动人事争议调解成功率79.6%,仲裁结案率98.2%,仲裁终结率73.7%。根据此前公开的数据,2023年全国各级劳动人事争议调解组织和仲裁机构办理的劳动人事争议案件385万件,2024年同比增长约10.6%。

劳动争议案件,事关劳动者切身权益和企业持续稳定健康发展。2025年8月1日,最高法院发布《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》(下称“劳动争议解释二”),同时发布典型案例,引导各级法院注重依法平衡保护用人单位与劳动者合法权益,构建和谐劳动关系。

对于劳动争议案件,该领域资深律师、上海市汇业律师事务所洪桂彬对《财经》记者表示,法院一审收案的劳动争议案件和各级劳动人事争议调解组织和仲裁机构办理的劳动争议案件,近年来均呈递增趋势,且递增的趋势自2021年之后较明显。“进入法院审理的案件具有滞后性,目前法院受理的案件,实际上争议行为应该主要发生在2023年-2024年,因为从解除劳动关系,到进入仲裁机构处理再到法院受理有一定的时间差。”

近年来劳动争议案件增长背后,有哪些因素?洪桂彬解释称,自2021年起受到新冠疫情、宏观经济形势、产业结构优化升级和新旧动能转换等因素影响,企业经营面临诸多挑战。一些企业转变经营方式,进行岗位和人员的优化调整,涉及岗位的裁撤、人员的替换、降薪或调整工资结构等,如与员工协商不成易引发劳动纠纷,“最主要还是公司经营发生变化,带来员工利益的调整”。其次,随着获取信息的途径增多,劳动者与用人单位的信息不对称明显减弱,近年来劳动者的维权意识和取证能力均有所提高。另外,这与劳动法律制度的逐步完善亦有一定关系。随着相关法律法规的完善,相关机制逐渐健全,企业用工的规范性如不随之提高,易引发争议。

在劳动争议处理中,洪桂彬观察到劳动争议案件常见的类型,主要是涉及解除劳动合同的经济补偿或赔偿金;有关劳动报酬,如奖金、加班费等;涉劳动者休息休假权类案件等。

洪桂彬介绍,在一些劳动者与用人单位关于解除劳动合同的争议中。一些企业会以原岗位被撤销为由,认为属于劳动合同法中的可以解除劳动合同的情形,即劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,跟员工协商不成仍然解除劳动合同。但实际上,岗位被撤销是否属于“客观情况发生重大变化”,在不同的地区司法实践的裁判尺度并不相同,“在北京的司法实践中,审理时对于是否适用这种情况的审查就较为严苛。”

洪桂彬观察到,在解除和终止劳动合同发生的争议中,此前一些员工多寻求更高的离职经济补偿及赔偿,现在一些员工更倾向主张恢复劳动关系。还有一些企业在调整员工的工资结构时,以绩效考核为名,把固定工资分拆成基础工资加浮动工资,如员工不同意,也容易发生纠纷。“实践中常见的就是调薪、撤岗、解除与终止劳动关系,这是主要的劳动者与用人单位的矛盾点。”

备注:《财经》记者根据近年来历年全国法院司法统计公报整理

备注:《财经》记者根据2015年-2024年年度人力资源和社会保障事业发展统计公报整理

近来,洪桂彬还关注到竞业限制纠纷在司法实践中发生一些变化。洪桂彬表示,近年来,随着相关部门多次提出促进劳动力和人才社会性流动,以及一些行业滥用竞业限制条款,限制了一些劳动者择业,引起相关部门重视。因此,即便劳动者签署竞业限制协议,司法在审理和裁判时会审查劳动者是否在工作中真正接触商业秘密等保密事项。

关于社会关注度较高的竞业限制条款的效力问题,在2025年9月1日起实施的劳动争议解释二中亦有回应。该解释发布时,最高法院审判委员会委员、民一庭庭长陈宜芳表示,“两年来,竞业限制、福利待遇、社会保险纠纷等劳动争议案件呈上升趋势,对构建和谐劳动关系工作带来新挑战,亟须统一法律适用标准。”

因此,劳动争议解释二规定,在劳动者未知悉、接触用人单位商业秘密和与知识产权相关的保密事项的情况下,即使用人单位与劳动者约定了竞业限制条款,竞业限制条款也不生效,对劳动者没有拘束力。在劳动者属于竞业限制人员范围的情况下,竞业限制条款约定的竞业限制范围、地域、期限等内容应与劳动者知悉、接触的商业秘密和与知识产权相关的保密事项相适应,超过合理比例部分无效。

责编 | 张雨菲

封图来源 | 视觉中国