一位采茶女工的劳动细节

来源网站:www.sohu.com

作者:单读

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:女工, 茶叶, 老板娘, 黄金, 茶树, 老板

涉及行业:农业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:工资报酬

- 采茶女工的收入根据采摘标准浮动,采得不合格的茶叶会被降价收购,甚至直接拒收,采摘标准由管理方严格把控。

- 工资结算存在推迟现象,工人需要等待半个月才能领到工钱,且工厂优先雇佣本地人,外地采茶工不易获得机会。

- 采茶工作强度大,劳动环境中存在高温、蜱虫等健康风险,工人需自我防护,且工作期间只提供简单午餐和饮用水。

- 管理方在采摘过程中频繁抽查,采摘标准严格,工人若不符合要求,收入会大幅减少,且申诉空间有限。

- 采茶工多为中老年女性,劳动过程中互相支持,偶尔以玩笑和歌声缓解压力,但也有因工资被扣等原因产生情绪和不满。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

2024 年春晚后,“上春山”成了一个热词。不过,当年春天,在老家河南信阳找工的李若,真的上了春山。不是去争奇斗艳,也不是去欣赏春天,她是去劳动的:卖一万元三斤的黄金茶,采茶女工们的收入从五十一斤到二十一斤不等。

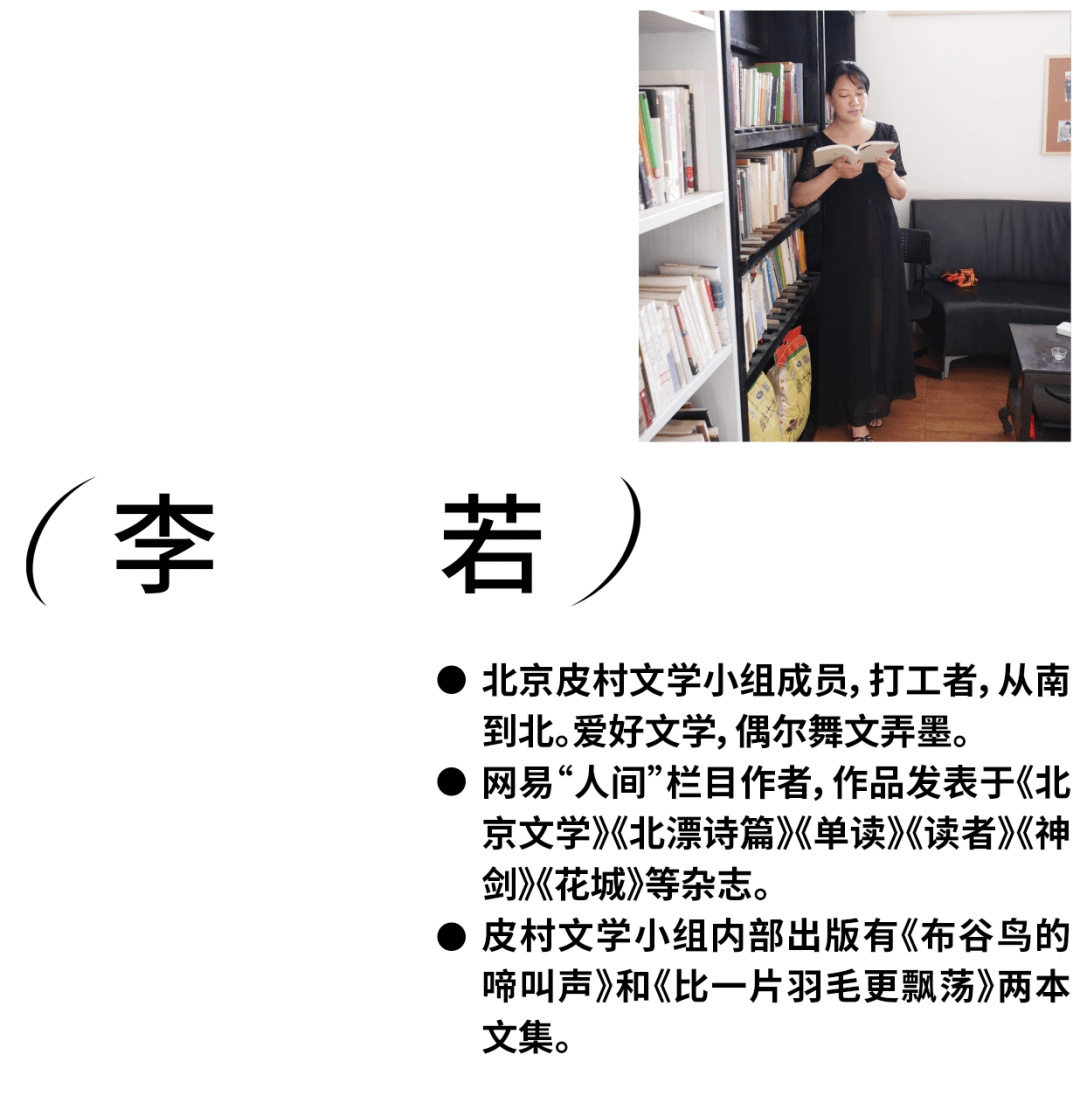

李若是皮村文学小组的一员,采茶季结束后,她把这段和女性亲戚与村民的采茶经历写在了《上春山采茶》这个非虚构故事里。这段经历中引人注目的,既有投资者、管理者与劳动者所得回报的差距,也有在大自然中劳动的苦中作乐、季节性零工的“一期一会”。

一天到工,老板娘突袭检查,手里的茶叶就要折价;再一天上山,就听说前一天一起采茶的人“气得”去世了;天气热起来,采茶的姐妹们又开起了玩笑,唱起了歌……这些劳动的细节组成了一个动人的故事。

上春山采茶

撰文:李若

一到清明节,万物复苏,小草从地里钻出来,小鸟在枝头叽叽喳喳,茶叶也慢慢地冒芽了。清明节到谷雨这段时间采的茶,是茶叶品质里最好的。卖相好,价格也最贵。因此,清明时节,大家都争分夺秒地采茶。

在我的老家,茶叶有两种,一种是绿茶,另一种是黄金茶,绿茶是老品种,就是信阳毛尖。黄金芽是最近几年才引进来的,起源浙江,经过十多年培育,被列为珍稀名茶,是名副其实的“贵族茶”。所以,很多茶厂开始种植黄金茶。

前些年举行茶叶节评比,特级茶叶几千块钱一斤,稍逊点的几百元一斤,老百姓的普通茶叶根本卖不上价,连特级茶的零头都不到,很多人一气之下就回家把茶树砍了,改种粮食作物。村里有的人家还保有几棵茶树,有的人家连茶园都毁了,一点都没留,时节到了,就去帮别人采茶。

我家附近最大的茶厂是五月湖黄金茶厂。“五月湖”是我们这里的一个水库,河南作为农业大省,六七十年代举全县之力修建了一个大水库,方便农田灌溉。那时候农民翻身做主人了,积极性高,家家户户都出人出力修水库,用手推车、独轮车、扁担挑起来了一个几百亩的大水库。

当然也迁移了很多人,他们的家园本来在水库底,筑堤坝的时候淹了村庄和田地,就号召他们移民,国家每人每年补助六百元钱,一共补助二十年作为补偿。有一家就移民到了我们村,村里给他们分了田地。现在这个黄金茶厂就在五月水库边上,离我们家十多里地。

黄金茶厂大概有上千亩地,具体多大我也不知道,反正是好几座山。据说是在北京搞拆迁发家的两位大老板投资的,每人出资两千万,在山上自下而上种上一排排黄金茶树。这些黄金茶树,我是看着它们长大的,每次走亲戚去姑妈家,都要路过这座茶山。

茶树从只有一拳头高,长到膝盖以上可以采摘,也就五年时间。这其中当然需要人员管理。现在的管理人员姓李,那两个用拆迁钱投资的当甩手老板,他负责管理,请人除草、防虫、施肥、修剪及安装浇灌的设备,遇上天旱的时候,就从五月水库里取水浇灌。

到了正式采茶那一天,我们一大早就骑着电瓶车往五月湖去。刚开春,早上还有一点乍暖还寒。我骑在电瓶车上,把速度调到最快,风在耳畔呼呼地响,前面有挡风还好,后背凉飕飕的。大概骑了二十分钟,我们就到了五月湖。

电影《路边野餐》

五月湖真是个好地方,依山傍水,沟壑纵横。走进五月湖黄金茶种植基地,开阔延绵的山头如铺上一层黄绿色的毯子,美不胜收。茶树翠绿葱茏,空气中弥漫着清新茶香。这个时期采的茶叶,卖一万元三斤。可想而知,它的品质要求有多高。

我还没有开始采摘,就听到山头上一个人拿着喇叭循环吆喝:“采茶叶的注意了,标准是一芽一叶,一芽一叶是五十元一斤,采大了的、带把的都按二十一斤计算。”

我们一行有六个人,妈妈、刘嫂、陈婶、小奶、梅梅和我。茶山上采茶的都是中老年人,大部分是奶奶级别的留守妇女,偶尔有一两个刚下学的小姑娘。年轻人都外出打工了,奶奶辈的在家照看孙子孙女上学。我和梅梅则是在家照顾自己小孩上学。

我们每人提个篮子,分散开来。现在茶叶刚刚长出来,还不是很多,一棵茶树上也就能采十几个一芽一叶的。我左手揪住茶树枝往旁边一分,露出刚萌发的嫩芽,右手拇指和食指捏着刚长出来的茶芽,轻轻用力一拔,只听见轻微的一声“叭”,就采下来了。广播里一再强调一芽一叶,所以我采摘的时候小心翼翼,不像刘嫂手快地不停采摘,我像在茶树上面挑似的,半天也采摘不了几片。

到了中午交茶叶的时候,我一个上午只采摘了六两,也就是三十元。附近的采茶姐妹已经采了两天了,她们说,第一天是开园仪式,还请了乐队来,李老板还讲了话,然后一声令下让大家开采。基本上都是一天采几十块钱。手快的多点,七八十块。

交完茶叶,老板给每个人发了两个馒头,还提供了桶装水和一次性的杯子。我们坐下来就着水吃馒头。陈婶是我们隔壁村的,我们坐在石头上喝水吃馒头的时候,她嘴里咬着馒头,手上就开始采摘了,我一看她那个样子,就忍不住笑起来:“在乎这么一两分钟吗?”连喝水的时间都没有,饭还在喉咙里没咽下去,就开始采摘了。

陈婶解释说:“哦,我是看到这棵茶树上面有茶叶。吃饭用嘴,采茶用手,两不耽误。”

当然,她是我们这六人中手速最快的,一个上午就采了七十块钱。我第一天一整天才采了六十多块钱。梅梅是采得最少的,她们几个都在笑话梅子:她也两手不闲,怎么会一天才采五十多块钱呢?别人一上午都不止五十多块钱。第二天我的胆子就大了一点,不再那么小心翼翼了,见了芽就采,速度提高了一点。

这天来采茶的人更多了,漫山遍野,男女老少都有。基本上每一排茶叶树边都有几个人,上下都是人。听说,附近乡镇的人,连离这里二十多公里的人都来了,有的骑电瓶车,有的就让家里老公开三轮车送,还有的几个人花五块钱来回拼个车的。有的老头送老婆来采茶叶,老婆就让他也一块采,晚上一块回去,这样可以省一趟来回。老头儿干粗话的,笨手笨脚,采在手里又掉在地上,老婆却说,随便你采多少,反正中午管饭,你回去还要做饭呢。于是,你会看到本是女人组成的采茶大军里多了很多男人。

从没采过茶叶的二哥,不知道怎么采摘,“手像脚一样”,一上午采摘了四两。结果到交茶叶的时候,收茶叶的说他采的茶太大了,不是一芽一叶,一芽两叶的都有。让他把多余的叶子掰掉。二哥提着个篮子,很沮丧。他看到二嫂子采得好,便要把他的茶叶倒在二嫂子篮子里,二嫂子一看,赶紧阻止,“你不要连累了我的茶叶,到时候连我的一块拒收就麻烦了。”

电影《小森林 夏秋篇》

广播里响起了老板的声音:采茶叶的注意了,你们上午采的茶叶太大了,太长了,不是一芽一叶的,做茶的师傅做不了,给你五十块钱一斤的采茶费,你就要按照要求来,给我采好,别给我把黄金茶的牌子砸了,要是不会采的,请你起来!你就采一芽一叶的,上午采一斤多,下午采一斤多,一天采一百多块钱,不是挺好吗?买个菜,再给孩子买点零食文具,还能交个手机费电费的,自己挣钱自己花,不过“手心向上”的日子,谁有不如自己有,老公有还得伸个手,给你机会自己挣点零花钱,要好好珍惜……

言下之意,他让大家挣钱了,大家要知道感恩。

第三天,上午交茶叶的时候,收茶叶的老头说,你这茶叶太大了,不符合一芽一叶。我说,避免不了,总有一根两根的。收茶叶的又说,按照二十元一斤收你的。我不干,把茶叶倒在篮筐里,端到阴凉地去挑。我刚挑了两朵,妈妈朝我指了指旁边另一个收茶叶的。这个收茶叶的是一个年轻的瘦高个。我心领神会,跑到他的队伍后面去排队。轮到我的时候。他只说,这个茶叶有点大,下午采摘的时候注意一点。拿过来在他的称上,是六十五元,一斤多一点。幸好今天有两个称,要是按照二十元一斤,那我就亏大了。

正是采茶季,每天都有七八百人来采茶,比赶庙会的人还要多,人多了就挑剔。每次交茶叶的时候,人都排成长龙,像是一字长蛇阵一样。这个高个子每次都要点评一下每个人采摘的茶叶。不是大了,就是茶叶的腿长了,要掐短一点。每一次交茶叶的时候都会有几个人到十个人不等,要按照二十元一斤计算。之前不合格的,还让大家拿回去挑一下,从第三天开始就不让挑了,要么五十元一斤,要么二十元一斤,你不同意,你就别来了。

第四天,早上露水大,茶叶都是湿的,采了都沾在手上。旁边一个大姐问,这茶叶沾手甩不脱咋办?另一个说,我教你一招,手在屁股上擦一下,把露水擦干,你再采茶叶,就好放进篮子了。“我就是这样,在屁股上擦一把采一把,现在我的屁股都是湿的。”她的话引得大家哈哈大笑。

太阳出来了,气温越来越高,把露水慢慢蒸腾干了。茶叶是好采了,可又热得不得不脱掉外套。中午排队交茶叶的时候,人群突然骚动起来,原来是老板娘来了。老板娘五十来岁的年纪,微微发福的中等个,棕褐色微卷的短发,戴着太阳帽,擦着厚厚的防晒霜,一脸严肃。她让收茶叶的抓一把茶叶放在桌子上,看看是一芽一叶的多,还是一芽两叶的多,如果是后者,那就按照二十元一斤计算。

陈婶,她一上午采摘了一斤多,但是老板娘说她采摘的不达标,不由分说地给她按照二十元一斤计算。她摇晃着登记的条子说:你看,我一上午才采摘了三十块钱。老板娘在现场,收茶叶的也不敢大意,毕竟他们也是打工的。

快轮到我了,我心里咯噔一下:我怎么这么倒霉呀?不会我的也是二十元一斤吧?现在转身也来不及了,我硬着头皮把篮子递过去,心情像等待判决一样。有两个被扣钱的,还在那儿吵吵,收茶叶的高个子则跟她俩互怼。有一个胖胖的女的指着我的茶叶说:你看你这收的,有几个是一芽一叶的?茶叶腿比你腿还长。还不是和我的一样,为什么只扣我的?高个子看了一眼我的茶叶,没有说什么,称了一下,告诉记账的,五十五。谢天谢地。

很多被扣的人都生气了,下午不采了,回去了。休息的时候,姐妹们说,每一年收茶叶的时候都会出现这种情况,去年更狠,老板娘的弟弟收茶叶的时候,把不合格的直接倒在地上,一分钱都不给,你和他理论,他还骂人。现在这收茶叶的,至少要比他弟弟好一点。

第五天采茶,姐妹们又议论纷纷,说老板真走运,要不然就要破财了。我连忙问,怎么回事?说附近有一位在家带孙子上学的老奶奶,昨天采茶叶被扣了采茶费,放工后她回家洗澡,越想越气,急火攻心,从椅子上滑溜下去了,还没等抢救就死了。

姐妹说,你说她要是死在茶山上,老板是不是要赔一笔钱?她回去死了,和老板一分钱关系都没有。另一个姐妹说,真可怜,真是有命挣没命花。

电影《乘船而去》

在我对面采茶的是一个五十来岁的妇女,戴着草帽,面容微黑。我们攀谈起来,原来她认识我姐姐,是我姐夫的堂妹,我就叫她姐姐。姐姐说,群里面很多被扣钱的,都在怼老板太不近人情,会遭报应什么的。我才知道原来还有个群。姐姐说,是啊,什么时候采摘,什么时候拿工钱,都会在群里通知的。我说,那好啊,麻烦把我拉进群吧。

于是我扫了她的微信,微信名叫“幸福的女人”。晚上回到家,打开微信,她果然把我拉进了群。这个群叫“五月湖黄金茶踩摘群”,搞笑的是,这个“踩摘”的“踩”是足字旁的,我心里暗笑,难道是用脚采的茶吗?这个群是厂长建起来的,大家都习以为常,谁也不会去提醒他,说他这个是错别字。

太阳一天比一天火热起来,温度也一天天升高,中午采茶的时候,我被太阳晒得满头大汗。“幸福的女人”晚上问我:今天你去采茶了吗?我说去了。她说今天高个子扣她的钱了,一上午只采了二十多块钱,这么热的天,懒得采了。我不知道怎么安慰她,只生出同命相怜之感。

面对大家怨声载道,老板娘在广播里解释:我要求大家采摘一芽一叶,不是为了扣你的钱,你采得越多,我不是越高兴吗?我不是越赚的多吗?但是你不能乱采呀,我这是品牌,你不能砸了我的牌子,我这茶叶在外地是一万元三斤的,你给我采成一百元三斤的,能行吗?扣你的钱,你有情绪,不扣,大家都像你一样,采得乱七八糟的,我的茶叶还卖得掉吗?我为了让附近乡镇的乡亲们挣点钱,还拒绝了一个外地老板。他要带二百人来采摘,我没同意,我想着这个钱,让我附近的人赚,不能把这好事儿给外地人了,结果呢?你们做人要讲良心!

老板娘讲完,在我下一排采茶叶的姐姐说,我们采茶叶,工钱总是推后半个月才领。“你要是让外地人采摘,你还要管她吃管她住,人家采摘完离开的时候,你就要给人家结账,能有我们这么好吗?”

旁边有采茶姐妹说,天气热了,蜱虫出来了,你们小心一点。有人采完茶回家,在身上扒拉出蜱虫了。我们听了都人心惶惶,但是一点也不妨碍大家隔天争先恐后的来采茶叶。蜱虫也挡不住大家挣钱的热情。听说,红色的蜱虫有毒,黑色的没有毒,那就看谁的运气好了。

我采茶采累了,一席地而坐,顿时感觉身上这儿痒痒,那儿也痒痒,心里很害怕,暗自祷告,蜱虫不要爬到我身上来。在我们老家,每年都听说有被蜱虫咬死的。我问,蜱虫没有天敌吗?我小的时候,大家放牛,天天在山上跑来跑去,也没听说有蜱虫啊?它是从哪儿来的?

大家七嘴八舌,说每个茶厂都有蜱虫,怕也没用。有的说蜱虫的天敌是蜈蚣,但是蜈蚣近年来被抓得厉害,因为蜈蚣是药材,大的一条三元,小的一元,在利益驱使下,有的人一天就要抓百十条,拿个几百块。所以蜈蚣越抓越少,蜱虫就越来越多。

有人感叹,采个茶挣点钱,天天提心吊胆的,心脏病都要被吓出来。一会儿担心采的茶叶按照二十元一斤收,一会儿担心蜱虫,挣点儿钱比吃屎还难。

有的时候,大家会沉默着采茶,只听得见“叭叭叭”的采茶声。有的时候,采着采着,大家就互相开起了玩笑。一个说,“你老公出去打工了,你在家寂寞不?要是寂寞,我把我老公借你用一下,完事儿了你杀只老母鸡给他补补。”另一个说,“你这么大方啊,要是你老公吃老母鸡吃上瘾了不回去,你咋办?”“我再杀头猪把他哄回来。”大家听了哈哈大笑,也算苦中作乐吧。

电影《岁岁清明》

偶尔,也有唱山歌的声音:

唱山歌哎唱山歌,

这边唱来那边合。

唱山歌哎唱山歌,

这边唱来那边合。

山歌好比春江水,

不怕滩险弯又多。

还有的阿姨唱着民间的小调:哎呀呀,我的小郎哥,小郎哥长得白……逗得大家哈哈大笑。大家说还是出来采茶好,要是在家里,有这么热闹吗?有这么多人陪你说话聊天吗?这样多好,钱挣了,大家在一起热热闹闹的,时间过得快。

到了采茶的后期,又出状况了。天气太热,有的茶叶在篮子里被太阳一晒,不鲜活了。听见一位六十多岁的大妈骂骂咧咧地说,那收茶叶的说她的茶叶“烧”了。“我和别人一块儿去采摘的,别人的好好的,我的就烧了,我点火烧的吗?真的是,想扣我的钱,也不找个好理由,就挣这么个七八十块钱。”

有人自作聪明,把茶叶里面倒点水,想让茶叶活泛一点,但是交茶叶的时候,人家一看她的茶叶里面有水,就以为她是为了增加茶叶重量,所以浇水。这又惹怒了老板娘,在广播里面吆喝,下次抓住了在茶叶里面放水的,一律不收。因为茶叶里面有水,炒出来的茶叶颜色是黑的,就不是黄金茶,没有卖相了。我们又听她在广播里一遍一遍的重申,叫大家自觉一点,不要昧着良心。没有人知道那水是哪儿来的,可能是她把自己带着喝的水给倒进去了。

到了谷雨之后,茶叶采摘费就降了,三十元一斤,但是仍然有大把的人去采摘。我去采了一天,只采了六十二块钱。就算茶叶长大了,也还是采一芽一叶,不见得好采,但是采摘费却降了。我就不再去采茶,采茶季也要结束了。

过了一个星期,群里面发消息说,下周六可以结采茶费了。我把我采茶的条子数了一下,我和妈妈的一共是两千两百五十七元。第二天早上,我骑着电瓶车到了茶厂,发现结账的人又排成了一字长蛇阵,前面二三十人,后面二三十人,还有源源不断往这来的。

老板娘说,告诉大家一个好消息,作为福利,包装剩下的黄金茶五十元一斤,便宜卖给大家。允许我们先尝一下。排队排了半天,口干舌燥的人就去拿点茶叶,倒一杯水。我看到有不少结完账的人都去买,有的拎着一包,有的提着两包。拿过来一看,原来是碎茶、断茶和茶沫组成的。

排在我前面的一位美女去泡了两杯茶,递给我一杯。我端在手上摇晃了两下,待茶叶慢慢的泡开,汤色淡黄,清香扑鼻,尝了一下,口感还挺好的。就是茶叶没有一个是一芽一叶的,全都是一片一片的。我明白了,这是把一芽两叶中多的那一瓣叶给掰下来炒的茶。对我们采茶人来说,有这种茶喝,也挺不错了,管它是什么样的。

如果你喝了 2024 年春季的黄金茶,说不定里面有一片是我采摘的。当然,是手采的。

编辑:菜市场

▼

你干过的工作里,

有什么不为人知的劳动的细节?

欢迎来评论区分享

▼