离开校园,穿上工服:走进工厂的大学毕业生们

来源网站:www.laborfact.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:流水线, 工厂, 进厂, 学历, 机器

涉及行业:机械/设备生产, 制造业

涉及职业:蓝领受雇者, 青年学生/职校/实习生

地点: 无

相关议题:工作时间

- 高校毕业生面临严峻的就业形势,不得不选择进入工厂工作,面对长时间、高强度的劳动和压抑的工作环境。

- 在工厂工作的大学毕业生们经历着身心的双重压力,包括机械化重复的劳动和与外界隔阂增大的精神状态。

- 一线工人和技术岗位之间存在明显的待遇差异,学历和技能成为决定工作环境和生活质量的关键因素。

- 大学毕业生进入工厂后,对自己多年学习的意义和未来职业前景产生了深刻的质疑。

- 尽管面临极大的工作压力和不理想的生活条件,许多年轻人仍然选择进厂工作,主要是为了生计和缺乏更好的就业选择。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

2023年和2024年,高校毕业生总数突破2401万,而就在2024年8月,16-24岁非在校青年的调查失业率攀升至18.8%。严峻的就业形势让越来越多的年轻人穿上工服,走进流水线,操作着不停歇的机器,呼吸着浑浊的空气。在短视频平台上,这些“新工人”的日常被一一记录:简陋的宿舍里堆满疲惫,吃着难以下咽的饭菜,他们忍不住发问——“如果最后还是进厂打螺丝,大学到底读来做什么?”

若我是一只蚕,流水线便是抽茧机

“在厂里把自己的一生都想好了,结果发现时间才过了一小时”,这句话在年轻打工者中广为流传,生动地表达了流水线工作的枯燥乏味以及生产对人的异化。一位2004年出生的汽车制造厂的焊装工人在视频中介绍了自己如何进厂以及进厂后最让人担忧的地方:

“我们大专他专业课多,基本上都是专业课,他实操课很少,就是你没有拿车练手的机会···还有大专他这个学习环境,基本上没有学习的···学校突然发通知让我们来学校集合,统一组织去实习···当时我坐在大巴车上面,我就想怎么就这么快时间,本来还在读书,怎么突然就要实习进厂了···许多人都说,你进厂在这么一个压抑的环境里,你人会逐渐的颓废,会与外界产生一定的隔阂,进厂进久了,你就能看到你自己的人生的规划直接就是一条直线,就感觉很没有出路一样,很不想进厂······”

2023年,林远(化名)本科毕业后加入了南方的一家半导体工厂,成为一名工艺工程师。尽管是个非一线的工作,现实依然残酷:每天十二小时的高强度工作和频繁的夜班让林远身心俱疲,压抑单调的工作环境和毫无希望的职业前景更是雪上加霜,逼退了一个又一个的年轻同事。林远也在一次次夜班中陷入精神恍惚、萎靡不振的状态,辞职的念头如同野草般在他心中疯长,一次次被他压下,又一次次顽强地冒出来。终于,一年后他再也无法忍受,做出了裸辞的决定。他在视频中说到:

“每次上夜班的时候就感觉自己精神恍惚,萎靡不振,还有不知何时起脑子中就闪过了离职的想法······这种想法一旦有了之后就消逝不去了。”

许多刚大学毕业的一线工人也抱怨道:

“我在汽车厂打磨刚出来的车壳,一天三百多台,几个月把手指纹都磨没了”

“一天睡觉两三小时,工作15、6个小时,快崩溃了”

“00年(出生),去年(2023年)刚毕业,今年三月份进厂专业对口12小时两班倒,辞职信交了”

“我也是去年(2023年)毕业的水利工程本科···今年二月辞职想入行半导体,但是12小时两班倒太煎熬了——工科毕业逃避不了两班倒进厂”

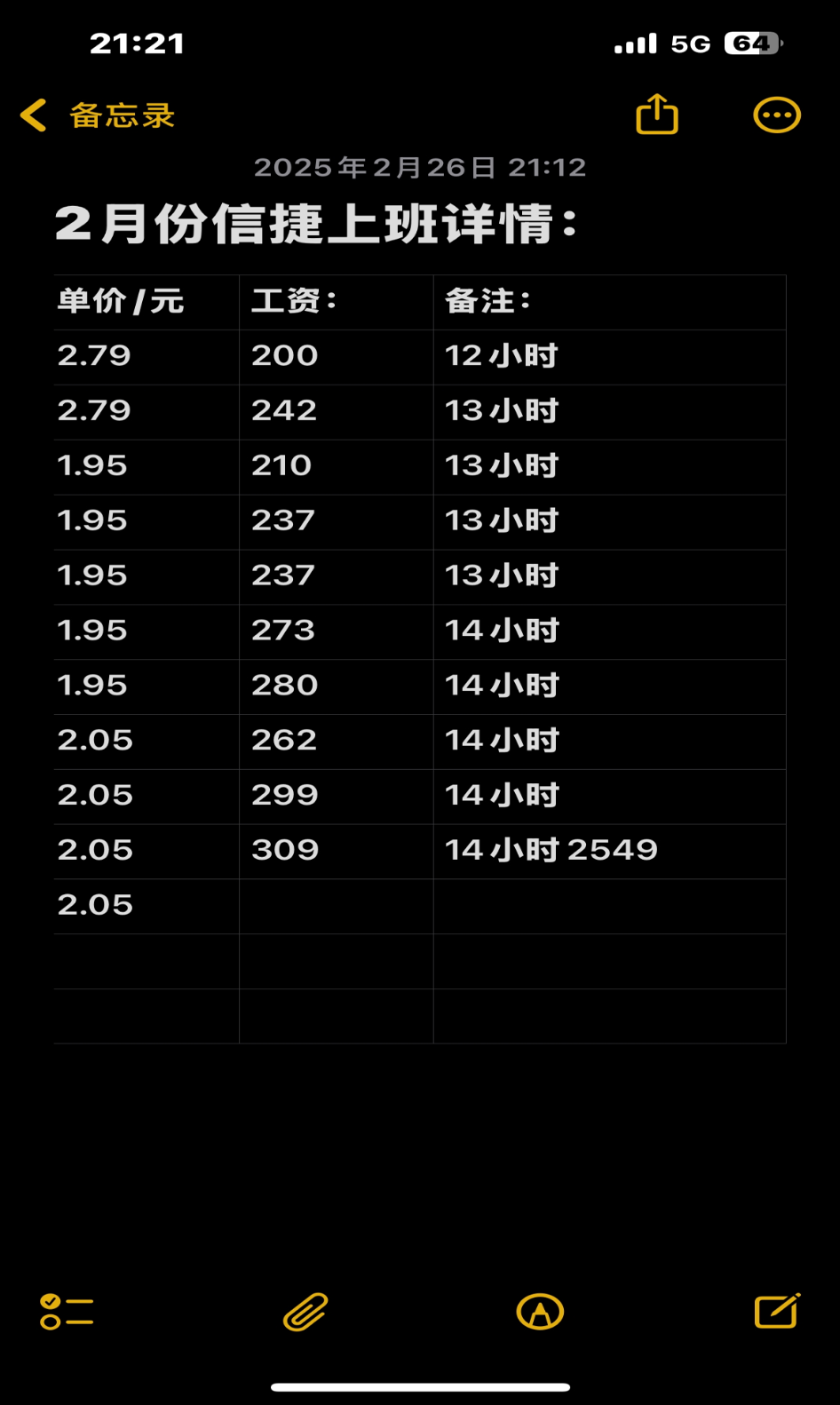

“大专,光电厂一天200已经上了一个多月夜班了,晚8到早8”

比起熬夜、加班带来的身体负担,无聊、压抑的工作环境带来的精神压力更为可怕。2023年大专毕业后的小川(化名)成为一名助理工程师,在东部半导体工厂间辗转,他抱怨说“我现在协助的工程师就坐那摸鱼,我天天帮他干活”。上班时身边没有同龄人,没有稳定的社交关系,只能下班时把剩余的精力消耗在短视频和酒精中,“你是不知道,平时闲的时候抖音刷烦了,退出去想玩点其他东西。结果找不到,又回来刷抖音的痛苦” 。

大学毕业生们曾坐在教室里畅想未来,满怀憧憬地以为学位证书会成为通往理想人生的钥匙。然而,当他们踏入工厂,面对日复一日的流水线工作时,现实却给了他们沉重一击。曾经的梦想与抱负在轰鸣的机器声中逐渐模糊,取而代之的是迷茫与无助。

“211大学毕业出来只能打螺丝,倒不如一开始就不穿那套皱巴巴的长衫”

西部某电子厂的研磨工人,每天在机器震耳欲聋的轰鸣声中度过漫长的12小时夜班。车间内,空气中弥漫着细微的灰尘,每一次呼吸都仿佛在吞咽无形的负担。作为工厂中最辛苦的岗位之一,研磨工的月薪却只有5000至6000元,微薄的收入与高强度的劳动形成鲜明对比。更令人不安的是,他们时刻面临尘肺病的潜在威胁——这种职业病如同一把悬在头顶的利剑,让人无法安心。在他的视频中,感叹道:

“若我是一只蚕,流水线便是抽茧机,剥离我的丝线,掏空我的身体,燃尽我的生命”

“我所有的时间是不变的,只是长时间重复单一机械使我茫然了,便觉得时间忽快忽慢,12小时的夜好似一年,入职两月又好似一年”

在无休止的流水线循环中,这篇感叹道尽了他和无数流水线工人内心的绝望与无力,长时间机械化的重复劳动让他们身心俱疲,渐渐感到自己像一台被榨干的机器。身体的疲惫与精神的麻木交织在一起,生活的色彩似乎早已被车间里的灰尘吞噬殆尽。这种状态正诠释了马克思对异化的描述“工人的劳动不是他的本质的表现,而是对他的本质的牺牲”——人不再是人,而是被迫运作的机器。

在工厂里,大学教育的价值在流水线的单调重复中被反复审视,工厂的工作节奏让他们感到被异化——他们不再是独立的个体,而是流水线上的一个零件,存在的意义似乎只在于保持机器的运转。正如他们苦笑着总结的那样:“进厂后才发现,放假不是因为人需要休息,而是机器出了故障。”压迫性的工作、模糊不清的未来,以及内心深处的不甘,让他们在工厂的每一天都成为一场自我意义的追问,开始质疑自己多年寒窗苦读的意义,甚至有人扪心自问:“如果不读大专早点打工,这三年是否能赚更多?”这种念头如同野草,深深扎根进他们的内心。

学历在工厂真的失灵了吗?

表面上看,大学毕业生似乎都背负着相似的就业挑战,但从短视频里透露的情况来看,他们的际遇却因学历和岗位不同而天差地别。本科毕业生往往能挤进非一线的岗位,比如工程师、人事专员或者技术支持这类角色。他们的工作环境相对体面,几乎闻不到粉尘的呛味,也不用忍受刺鼻的气体或是高温的煎熬。而大专毕业生和实习生则大多被推向了生产一线,要么直接上手操作机器,要么做工程师助理,每天忙碌在轰鸣的车间里,肩上扛的是更重、更累的活儿,身心俱疲成为常态。

“进厂和进厂不一样的,没学历没技能的只能做普工打螺丝,有学历、技能的可以做技术,两者天差地别”

这种差距不仅在毕业生之间划出界限,也让他们与许多普通一线工人拉开了距离。某中介在交流进厂经验时说到:“进厂要选要求学历的工作,这种厂住宿和节假日的福利比起不要求学历的会更好。” 大学毕业生们在选择工厂时有更多的选择,他们可以凭借学历优势,比起普通工人更容易进入提供较好待遇和发展机会的工厂。

经验丰富的工人得出了一致的结论:“一定要学门手艺,要有学历。”在他们看来,三四年的大学生活不仅赋予了知识和技能,更在就业市场上提供了选择权和竞争力。学历带来的差异不仅体现在岗位分配上,更折射出学校教育与工厂劳动的深层矛盾,这是一种根植于社会阶级分化的矛盾。尽管目前学历仍带来了一定的竞争优势,但未来每年都将会有数千万名大学毕业生进入就业市场,成为产业后备军。如果社会的矛盾无法解决,大学毕业生的优势又能持续多久?

既然这么苦为什么还要进厂

在众多记录进厂生活的视频中,最多出现的一种评论是:

“既然这么苦,为什么还要进厂呢?”

林远在视频中回忆自己进厂的原因,他们专业的大部分同学不是升学就是进厂,如果他不进厂只有销售、中介的工作,在家人的压力下他还是选择了进厂,在各种工厂工作中,他选择了较轻松的两班倒的半导体工厂;小川学的汽修专业,和大多同学进入汽车4S店不同,他不喜欢销售、维修的工作,想自己开网店又苦于没有资金。最初,他进入了专业相关的汽车厂,但“汽车制造厂太惨了,又脏又累又没钱赚,实习完我就跳槽了”。之后,他进入半导体厂的新工作并没有让他轻松太多,没有固定双休只有无休止的两班倒

“我二月份都没一天休息···工资在这刚好养活自己···感觉这一辈子逃不脱助理工作了”

和林远一样,小川的选择也折射出就业压力下大学生的无奈。

一名大数据专业毕业生,在短视频平台上分享自己进厂打零工、失业求生的日常。他毕业后尝试过物流、理货员、电销等工作,也进过车厂和电子厂,但电销和车厂的经历尤为难熬。在电销公司,他每天拨打上百通电话,面对客户的冷漠与拒绝,还要承受严苛的KPI考核和领导的逼迫。坚持半个月后,他选择辞职,进入汽车工厂成为一名普通操作工。

然而,工厂宿舍的恶劣环境——狭小拥挤的空间、浑浊的空气、缺乏隐私的生活——让他倍感煎熬。从象牙塔到流水线,这样的落差正成为越来越多毕业生的现实。

“我是2024年毕业的,毕业以后干过外贸业务员也干过文员,一年下来存不到什么钱。另外说就是精神压力真的特别大,和同事中间的相处呀还有业绩的要求,搞得我筋疲力尽。与其精神压力大,我选着肉体的辛苦···然后看到一个工价比较高的工厂,可以干三个月,我想来这里过渡一下。”

“还不是为了钱,不然谁进厂”

国内外经济形势恶化,不少过去备受大学生青睐的行业正面临严重挑战。再加上大学毕业生人数屡创新高,即使是入门级岗位,也往往有大量求职者竞争,大学生毕业生在劳动力市场中失去竞争力,他们中的许多人在自己所学领域内很难找到工作。面对经济压力和求职无门的现实,毕业生不得不转向工厂工作。

长期以来,劳动者要忍受低薪、缺乏劳动保障的工作条件,在当前社会背景下,低薪、不稳定和缺乏保障劳动的问题更为突出。对大学毕业生来说,工厂工作虽然艰苦,但与其他选择相比未必更糟——零售业的低薪轮班、零工经济的无保障,都难以让人满意。在一个好工作稀缺的市场中,进入工厂与他们的职业目标相去甚远,但至少能提供稳定的收入来源,让他们暂时站稳脚跟。所以他们中的很多人在升学、考公失败或裸辞后都选择进入工厂作为过渡。对他们来说,进厂并非梦想,而是现实逼迫下的一种无奈的‘稳定’选择。

“工人阶级的力量在于组织”

劳动者是社会生产的核心,提升其素质固然重要,但受过良好教育与工厂工作本不应是对立的。在理想社会中,每个岗位都应得到尊重,并能充分发挥劳动者的智慧与能力。然而,现实中的流水线重复劳动,既是教育分割的结果,也是资本控制劳动者的方式。

这种分工模式将工人限制在又脏又累又危险的“3D工作”(Dirty、Difficult、Dangerous),难以获得自我实现机会,也让工厂工作长期处于低待遇、低尊严、低社会地位之中。与此同时,技术性工作被浓缩至少数岗位,导致大量劳动者只能在竞争中被淘汰,成为廉价劳动力的后备军。社会推崇个别“成功上岸”的案例,以掩盖整体的不公,而这种竞争不仅制造焦虑,还浪费了大量社会资源,最终伤害的是整个劳动阶级。即便是那些“幸运”进入技术岗位的人,也面临着巨大的精神压力,因为就业市场供需失衡,符合资格的毕业生越来越多,而相应的工作岗位却并未增加。

因此,我们拒绝内卷与逃离工厂,不仅因为这条路行不通,更因为这种分工本身就是不合理的,它让工人长期受剥削,让劳动者彼此竞争、制造分化,最终只是维持资本的统治。真正的出路在于改变它。

这已然不是某个个体的困境,而是无数年轻劳动者共同的命运。然而,单靠个人抗争难以撼动资本主义这台庞大的剥削机器。从19世纪欧洲工人争取劳动权利,到20世纪初的罢工浪潮,再到无产阶级革命,工人们一次次打破沉默,证明自身的力量,而这一切的关键在于工人组织。如今,年轻人正通过社交平台分享打工经验、组建交流群、互相扶持,或许改变的希望不在于独自忍受,而在于全体劳动者的团结。

在资本主义社会中,孤立的劳动者难以抵抗由钢铁机器铸就的系统性剥削和压迫,劳动者们要么难以维权,要么就深陷迷茫无助之中。这时就必须有工人自己的组织,一个为捍卫劳动者权益、推动社会变革而存在的组织。工人可以在工人组织的支持下罢工、举行集体谈判为自己在劳动市场中争夺更多权益。更可以吸纳大学生、知识分子的参与,帮助劳动者提升阶级意识,致力于实现社会变革,终结压迫性的资本主义制度,构建更加公平、劳动更有保障的社会。

工人有事,我们报道

我们收集一线工人的声音,呈现不被主流媒体看到的劳动者生活;我们探究政治经济背景下的劳动体制、剥削逻辑,力求呈现劳动者的处境,看见来自工人的行动和抵抗。快手、抖音等工人使用的社交媒体是我们的主要信息来源。采访劳动者、与工人建立连接是我们努力的方向。我们希望通过文章和报道的连接,能使所有劳动者团结为一张巨网。我们分析工人受苦的原因,分享工人斗争的经验。工人的声音需要被听到,工人的声音最有力量!

劳动者筑起一砖一瓦,在一条条产线上铸造中国制造的奇迹。劳动本应该被尊重,现实中,劳动者被剥削、被边缘化,主流话语一边将劳动者塑造为卑微、值得同情的受害者,一边忽视、贬抑、打压劳动者的行动。我们希望在劳动者的世界中,重新看见劳动的价值,重建劳动者的尊严。

征集伙伴

如果你也对工人议题、劳动报道或工人运动有兴趣,想参与工事有料,欢迎直接写信联系我们: [email protected] !