【实证翻译】中国农民工子弟的阶级意识

来源网站:www.laodongqushi.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:分析或评论

关键词:农民工, 老板, 学生, 阶级, 农村, 孩子

涉及行业:

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 北京市, 上海市

相关议题:就业歧视, 就业

- 近年来,农民工子女的阶级意识问题在中国研究中鲜少被关注,他们很可能将来加入父母的打工群体,成为中国新工人。

- 通过对北京两所农民工子女主体的小学进行研究,发现这些孩子对社会不平等有清晰的认识,但他们的归因分析受到个人主义和精英主义的影响,仍处于“虚假意识”状态。

- 农民工及其子女面临的不平等不仅仅是城乡差异,更深层次的是阶级冲突,他们在城市中遭受各种形式的社会边缘化和歧视。

- 户口系统和教育、就业状况等因素导致农民工子女难以获得平等的教育机会,这种基于阶级的歧视加剧了他们的社会边缘化。

- 研究强调,批判性社会意识的缺失使得农民工及其子女难以认识到自己的被剥削状态和改变社会结构的可能性,维权行动多采取个人化的方式,如换工作,而非集体抗议。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

导读

农民工子女如何看待不平等?本文作者借助调查问卷发现,农民工子女了解不平等,但大部分给出了错误的归因,在虚假意识的笼罩下无法认清自己的阶级属性。译者认为,在城乡二元结构被越来越多人熟知的今天,本文重新强调城乡结构同时也是阶级结构是有其意义的。城-乡结构掩盖的是统治与被统治、殖民与被殖民、剥削与被剥削的二元结构,正如《受压迫者教育学》中强调的,人要靠说出真实的字词来改造世界。

关键词:社会阶级意识;工人阶级;农民工子女;小学教育;中国

译者:ibrida

校对:蓝水

正文

原文:Class Consciousness of Rural Migrant Children in China

作者:Jiaxin Chen & Dan Wang

发表:2020年

近年来,中国研究中很少关注工人阶级子女的阶级意识问题。已有研究表明,农民工子女很有可能在未来加入父母的打工群体,成为“中国新工人”。本研究聚焦北京两所以农民工子女为主体的小学,描述并分析农民工子女的群体阶级意识状态。在两所小学里,作者一共访谈了87名五年级和六年级的农民工子女,并回收了324份有效的学生问卷。研究发现,小学五六年级的农民工子女对打工群体所面对的社会不平等状况已经具有了清晰的认识。但是,他们对社会不平等现象的归因分析受到了个人主义及精英主义的多重影响。因此,其阶级意识仍处于“虚假意识”状态,并未形成批判性社会意识。同时,本研究也讨论了家庭和学校在农民工子女的社会阶级意识构建过程中所起到的作用。

引言

自20世纪70年代末以来,中国的经济改革戏剧性地否定了国家原有的社会主义经济体制。20世纪90年代中期,大规模的国有企业私有化导致了2680万国有工人的下岗。同时,沿海城市地区的血汗工厂迅速增多,吸引了数百万来自近乎破产的农村地区的农民工。

随着中国城市经济的持续繁荣,流动人口经历了前所未有的扩张,从2000年的7900万人增长到2016年的2.8171亿人,成为中国工人阶级人口的主体。在2016年1.69亿“外出”农民工中,超过80%在城市地区从事体力劳动,其中从事制造业和建筑业的有50.2%,服务业的有46.7%。

为了将他们与旧社会主义制度下的工人区分开来,一些学者称这些流动工人为“中国的新工人”。他们是“新”工人,因为与享有全面福利(包括医疗、住房、教育、工作保障和政治权力)的“旧”社会主义工人不同,农村流动工人几乎没有劳动保障,工作时间长,工资水平低,工作条件恶劣。这些“新工人”对中国的改革和在全球市场上的竞争力提升做出了重大贡献,但他们被锁定在生产链的底端。“中国的新工人”这个称谓掩盖了这些农村流动工人所面临的艰苦斗争。

尽管他们的数量众多,但农村流动工人很少采取集体行动来抗议所遭遇的不公正。相反,他们的抵抗形式通常是个人化的,例如换工作。然而,Jenny Chan和Ngai Pun在对中国南方工业农民工的研究中得出结论,集体行动是阶级形成的核心要素。尽管越来越多的农村流动工人选择法律途径和劳工运动来维护他们的权利和利益,但被动的反应仍然在农民工中普遍存在,表明他们缺乏对自己集体阶级命运的意识。

本研究旨在填补关于农民工阶级意识形成问题的文献空白。研究不是直接聚焦于流动工人,而是农村流动儿童的阶级意识状态。研究表明,个体对阶级结构的意识形成可能在进入职场之前很久就开始了。5到8岁的儿童已经意识到贫富不均,并将财富与好工作、好运和个人能力联系起来。从8岁开始,儿童可以根据他们对职业层级的理解来分类和排序社会阶层。随着年龄的增长,儿童越来越多地将社会阶级区分和经济不平等归因于个人特质,如教育、能力和努力程度。超过12岁的儿童能够构建出一个相对详尽的,关于社会,以及个人与社会结构关系的图景。一个人童年时期所构建的社会和阶级结构的形象,可以成为其阶级意识中较明确的基本要素。

最重要的是,中国的农村流动工人子女在加入劳动队伍时很可能会重现他们父母的工人阶级地位。在Yingquan Song, Yubiao Zeng 和 Linxiu Zhang对北京50所农民工学校的1866名初中学生进行的五年纵向研究中,发现只有不到40%的学生进入了高中或职业学校,少于6%的学生被大学录取,大多数人留在北京,以微薄的工资工作或仅仅在街头游荡。因此,了解流动儿童的阶级意识状态具有重要意义,因为他们将成为新一代的流动工人,其思想状态是可塑的,具有新的阶级构建可能性。对流动儿童社会意识的探讨可以为成人流动工人阶级意识的生成提供一个窗口。

文献综述

随着农村流动儿童人口的增加,中国不能忽视这一群体。2015年,中国有3426万流动儿童(17岁或以下),占所有18岁以下儿童的12.6%。大量研究记录了他们所遇到的困难,包括无法平等进入城市公共教育、在城市学校中遭受歧视(如果他们能被录取的话)以及在所在城市遭受各种形式的社会边缘化。

现有文献大多将户口系统视为流动儿童和家庭所遭受困境的主要原因。户口系统通过严格基于注册地而非实际居住地分配公共资源,并赋予公民社会福利。虽然改变户口状态并非不可能,但对农村人口来说几乎难以实现。因此,大多数农村流动工人及其家庭无法获得城市户口及其相关的社会福利,尽管他们在城市中生活和工作。户口状态严重限制了流动人口在所在城市获得本地公共资源的机会,包括教育。

没有城市户口,为了让孩子们进入公立学校,农村流动家庭必须克服巨大的制度上的障碍,例如北京的五证政策和上海的积分入学制度。户口似乎是阻碍农村流动儿童接受城市公共教育的最大障碍。然而,如果仔细研究入学要求,就会发现一个明显的转变,即从以户口为由的排斥转变为以阶级为由的歧视。根据这些政策,流动儿童能否获得教育机会不再仅仅取决于户口,而是依赖于父母的教育水平、就业状况和经济条件。

以北京为例,有些文件(例如就业证明和居住证明)要求个人必须有稳定的工作和足够的收入以确保体面的居住条件;然而,大多数雇用农民工的雇主无法提供这样的待遇。2007年,只有10%的农民工享有医疗保险,11%享有失业保险,18%享有养老金。到2016年,64.9%的农民工仍然没有与雇主签订合法劳动合同,237万农民工的工资拖欠金额达到271亿元——平均每人拖欠工资11433元。此外,在上海的积分入户制度中,获得120积分的申请者有资格申请一个公立学校学位。博士学位得分110分,而每年的社会保险缴纳记录得分3分。显然,这样的积分结构有利于拥有较高教育背景、稳定就业和合法劳动合同的中上层移民。大多数农民工恶劣的工作处境使他们难以获得上海的公共资源,也明显无法为他们的孩子提供入读公立学校所需的前提条件。

事实上,农村流动儿童因户口和家庭社会经济地位而被排除在城市公立学校之外。在劳动力市场中的地位代替户口,成为流动儿童教育的隐性障碍。这种新情况的复杂性对户口话语的解释力提出了挑战,后者忽视了在农村流动儿童所面临的困境中关键的阶级效应。

此外,占主导地位的户口话语将对农村流动儿童社会意识的解释局限于城乡二元对立。大量研究记录了流动儿童的身份危机,因为他们被困在城市和农村社会之间。农村流动儿童继承了父母的农村背景,但大多数对农村生活只有微弱的依恋。他们在城市生活多年,有的甚至从出生起就在城市生活,他们更认同城市生活方式,但由于各种歧视,他们感到不被城市社会接纳。在这些研究中,农村或城市身份是农村流动儿童唯一可用的标识,主要的冲突被认为是外来人口和本地居民之间的冲突。这种对流动儿童主观世界的二元视角忽视了他们日常暴露在家庭所经历的基于阶级的不平等之中。因此,需要扩展对农村流动儿童身份的概念,并将阶级作为重要维度纳入其中。

总之,户口或城乡差异只讲述了农村流动儿童故事的一半,户口话语的流行掩盖了农村流动人口遭遇的阶级冲突的生活经验。因此,在流动儿童教育研究中纳入阶级视角是至关重要的,这扩展了狭隘但占据主导地位的城乡二元框架。

社会意识的虚假状态到临界状态

本研究借用了保罗·弗莱雷(Paulo Freire)的虚假意识和批判意识(false and critical consciousness)的框架。虚假意识的状态有助于资本主义和工人阶级之间剥削关系的再生产。伴随虚假意识,工人无法认识到自己的被剥削状态以及改变社会结构的可能性。因此,他们往往在应对阶级不平等和社会压迫时采用顺从的策略。相反,批判意识使人们能够穿透剥削和统治的系统性机制,并识别出他们自己阶级的共同利益。伴随批判意识,被压迫的工人将个体的抵抗转化为集体行动,将个人的未来嵌入到阶级的共同命运中。

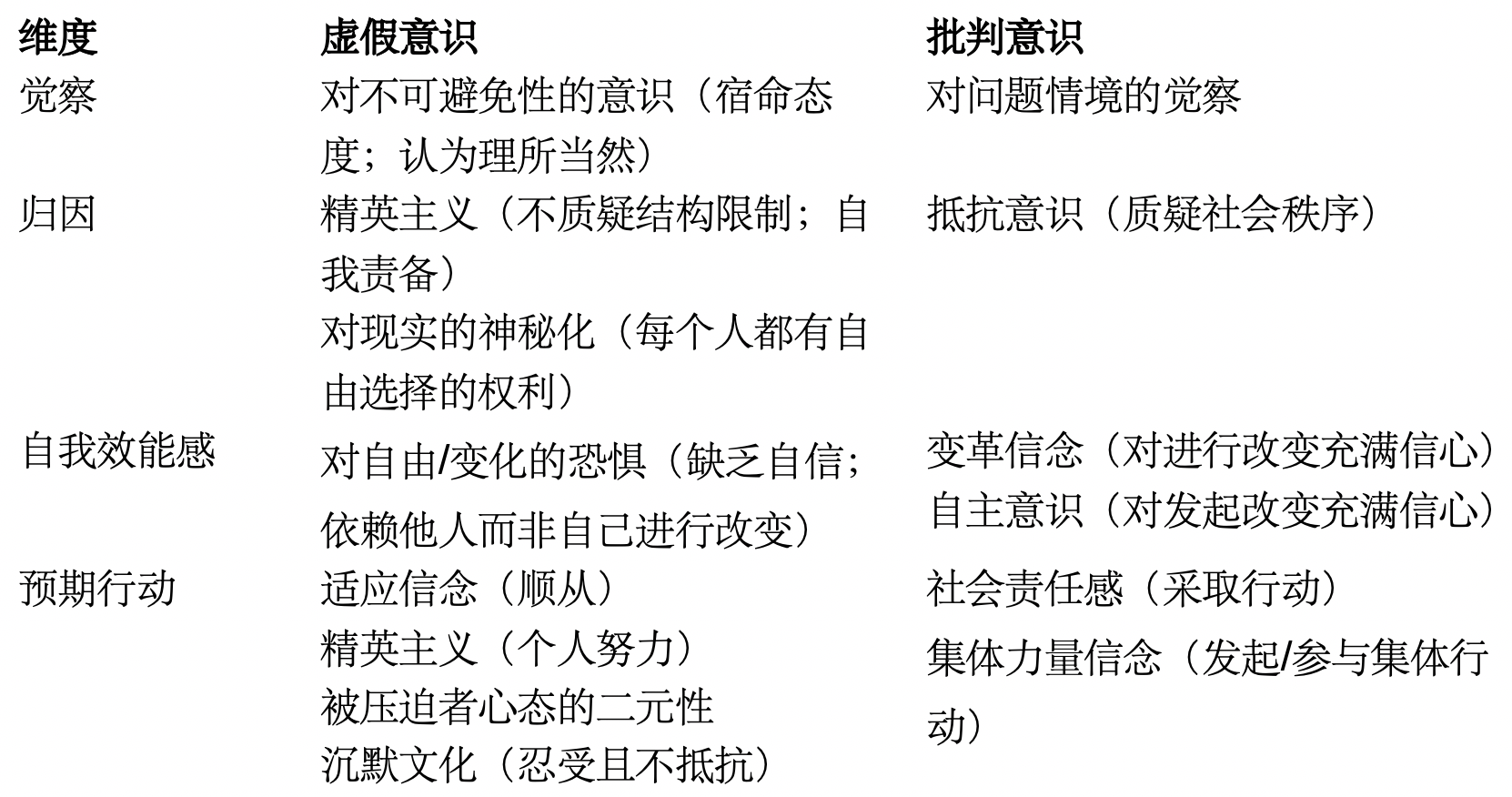

从弗莱雷的研究中可以得出四个维度,以区分批判意识与虚假意识。第一个维度是意识:指人们对当前情况的理解,以及他们是否能识别出当前社会现实中的问题。第二个维度是归因:指人们如何看待导致他们在社会中面临不平等和不公正的社会、经济和政治原因。第三个维度是自我效能(Self-efficacy):指人们是否相信自己有能力改变社会和政治条件。最后一个维度是准备行动:指人们关于如何采取行动以改变现状的信念。(具体见表1)

这四个维度为理解流动儿童阶级意识的状态设定了重要参数。基于这四维度的框架,本研究旨在回答以下三个研究问题:农村流动儿童是否意识到农民工的阶级地位?他们将农民工所遇到的不公正归咎于哪些原因?他们认为谁是改变者,他们认为改变命运的可行方式是什么?

研究方法

本研究选择北京作为研究地点。作为中国的首都和超大城市之一,北京拥有大量的农民工和流动儿童人口。2014年,北京的2150万居民中,有38.1%是流动人口,包括超过48万名义务教育阶段的农村流动儿童。

定性调查在2014年6月至2015年1月期间,在北京太阳区(化名)的两个小学——一所打工子弟学校和一所公立学校进行。打工子弟学校位于一个以流动人口为主的社区,为被北京公立学校排除在外的484名流动儿童提供负担得起的教育。在公立学校,90.1%的学生是农村流动儿童,其家庭总而言之成功提交了入学所需的五份文件。公立学校由有资质的教师任教,而打工子弟学校只能雇佣临时教师,其中大多数教师缺乏专业培训。

参与调查的学生来自两所学校的五年级和六年级,这是中国小学最高的两个年级。五年级和六年级学生通常为10至12岁,根据心理学家的研究,他们在这个年龄能够基本构建复杂的阶级结构概念。

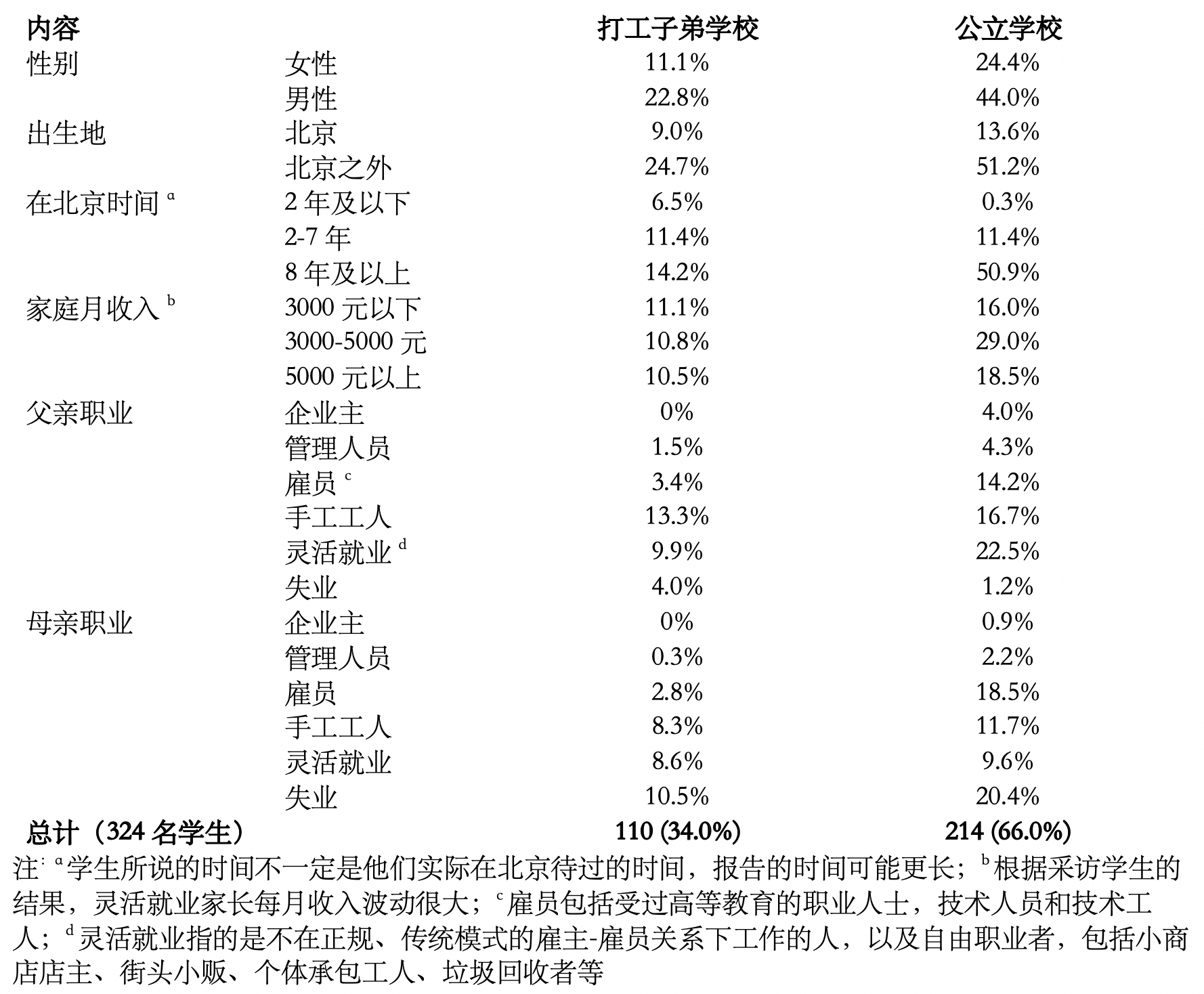

数据来自问卷、访谈和在两所学校进行的观察。在调查开始前,研究者获得了校长、五年级和六年级教师、家长和孩子们的知情同意。首先,我们向学生们分发了一份学生问卷,以了解他们的家庭背景及其对家庭、学校和社区生活的看法。在回收的382份问卷中,共有324份有效问卷(关于返还问卷学生的信息,见表2)。问卷数据帮助识别和减少访谈中可能出现的个别发现,作为有效的三角验证手段。

共87名五年级和六年级学生(来自公立学校的43名和来自打工子弟学校的44名)参与了访谈。访谈采用半结构化访谈,探讨孩子们对社会问题、与阶级相关的问题和学校教育的信念、价值观和态度。为了确保他们在讨论问题和分享意见时感到安全,学生可以提名他们希望一起参与焦点小组访谈的学生,或选择单独接受访谈。根据孩子们的选择,共进行了7次个人访谈和25次焦点小组访谈,由其中一位作者在学校进行。访谈时间根据小组规模从45分钟到90分钟不等。焦点小组访谈使参与者能够听取他人的意见,并允许研究者观察参与者如何回应和利用他人的观点和理解来形成自己的观点。在本研究中,焦点小组激活了多个同学对同一个话题的输入,激发了流动儿童之间更丰富和更深入的对话。证明这是比个人访谈更有效的数据收集方法。

访谈被逐字转录。数据收集过程中,对早期的转录稿、现场笔记和文件进行编码和分析,以指导后续的访谈和观察。使用弗莱雷的四个社会意识维度(意识、归因、自我效能和准备行动)来探索儿童的观察模式。由于孩子们的回答中这两个维度高度重叠,自我效能和准备行动被合并为一个部分(“变革的可能性”)。

研究结果

阶级地位的意识

为了了解他们对流动工人社会地位的看法,被采访的农村流动儿童被要求定义“工人”一词,并描述他们父母的职业。在87名流动儿童中,有69人认为“工人”是从事体力劳动的人,包括手工工人(木匠、建筑工人、水管工)、服务和销售人员(收银员、销售、司机、厨师)甚至小老板(街头小贩、街角商店老板、建筑小组的领导)。超过60%的流动儿童的父亲属于这些类别。孩子们描述这些工作为“累人”、“从早到晚工作”和“脏”,并认识到这些工作特点是“低工资”或“工资拖欠”和“被看不起”。

除了定义工作的性质,流动儿童还自然地将“工人”的概念与“老板”的概念配对。工人被视为卖力气,而老板则花钱雇佣工人,这表明流动儿童在这个年龄已经识别出阶级的主要特征。

流动儿童清楚地认识到工人与老板之间的权力关系,认为前者低于后者:“老板和工人就像上级和下属。老板手下有很多人,并驱使他们工作”(学生2号);“工人必须做老板要求他们做的任何事情”(学生68号);“工人的工作非常累,我总觉得工人依靠老板生活”(学生77号);“工人为老板工作,必须服从老板”(学生80号)。

农村流动儿童还观察到雇佣关系中的不公正现象。例如,学生86号讲述了他母亲的经历:

“工人被老板欺负,老板雇用工人并要求他们工作。之后老板不再照顾工人……我妈妈在五六个月的时间里每天都在做木工工作。但老板没有支付她任何工资。老板卖掉了产品但没有支付工人工资……我妈妈继续在那里工作……其他工人也是如此。”

另一个学生(学生78号)提到她在电视上看到的一件事:

“一个人在工作中受伤了,但他的老板拒绝支付工资,也不给他任何补偿。最后,这个人自己去了医院,当他要求老板支付工资时,老板逃跑了。”

在324张问卷调查中,有56.2%的人报告说他们的父母有时或经常告诉他们工作场所的冲突,而22名受访者证实他们见过或听说过父母或亲戚遭遇的不公平事件。这表明,这种侵犯劳动权利是一些流动儿童的日常生活经历;劳动关系中的不平等和不公正现象在流动儿童的生活中如此普遍,以至于他们在成长中轻易地意识到他们父母的阶级地位。

工人次等地位的归因

在问卷调查中,我们给流动儿童呈现了一个情景:一个在鞋厂工作的工人工资低得几乎不能喂饱家人和抚养孩子。流动儿童被要求选择五个选项中的一个作为这个工人生活困境的首要原因。结果显示,孩子们的看法存在分歧,近一半(46.6%)的人将鞋厂工人的困境归因于“在学校学习不够努力”,而几乎同样多的人(46.1%)认为是“老板付的钱不够多”导致的。个人的资格和就业关系被视为工人处于不利阶级地位的两个主要原因。

受访儿童也表达了两个相同的首要原因。首先,87名受访学生中有一半以上的人将工人成为体力劳动者归因于他们早期的教育失败。正如公立学校的学生19号所说,“工人的工作很辛苦……因为他们在学校学习不好,学历低。”没有文凭的人被认为不适合高技能工作。因此,体力劳动者被认为“不如老板聪明”(学生86号)和“未受教育”(学生69号)——或者正如学生31号和学生87号所说的那样,“工人没有老板那样的能力,老板动脑子”,“如果工人当初在学校表现好,就不会落到像现在这样做体力劳动。”换句话说,工人被困在体力劳动工作中是因为他们自己的教育失败。最终,孩子们认为,工人阶级经济困境的根源在于他们被局限于体力劳动工作,这种情况可以通过在学校取得成功来避免。他们的回答将阶级不平等直接归咎于工人自己。

孩子们还将工人的困境归因于雇主;然而,农村流动儿童在本研究中并没有指责剥削性的就业制度本身,而是认为有两种类型的老板:好老板和坏老板。他们为对员工的恶劣的态度指责老板,并认为,遇到这种老板是员工运气不好。从他们的角度来看,工人可以选择换工作,直到他们“足够幸运”找到一个好老板:

“有些老板真的是很好的人……但也有一些老板很有钱,但真的很坏。他们有那么多钱,但对别人仍然很小气。”(学生28号)

“工人可以选择是否为你工作。他们可以决定辞掉这份工作,去另一个工厂工作。最终,他们会找到一个不像现在这样(拖欠工资并且工作条件糟糕)的工厂。”(学生54号)

按照学生们对“好老板”这个概念的信念,工资拖欠被认为是雇主资金短缺的结果。因此,如果遇到工资拖欠问题,工人应该理解雇主的困难,给他们时间筹钱支付工资:

“如果老板现在没有钱,一段时间没有工资也没关系。”(学生26号)

“这绝对不是老板不想按时支付工人工资的问题。肯定是资金短缺问题……当他们有足够的钱时,他们会立即支付工资。”(学生40号)

总之,农民工遭遇的社会不公正被归因于个人因素。工人因为个人在学校的失败而沦为体力劳动者,如果他们遇到侵犯劳动权利的“坏老板”,那只是他们运气不好。这些流动儿童对社会阶级的解释被精英主义和个人主义的意识形态所笼罩,但却排除了对系统性剥削雇佣关系的批评。

值得注意的是,流动儿童对城市社会中的城乡差异有强烈的意识。根据公立学校的学生9号的说法,“很多人,比如我的邻居,总是说本地人看不起外地人,欺负他们。”有一次,她看到一个男人走进她父母的便利店,乞讨一瓶啤酒,因为他的老板已经几乎两个月没有支付工资。尽管“他没有说他是本地人还是外地人”,她相信这个人是被北京雇主欺负的农民工。学生78号愤怒地描述了她目睹的小贩被粗鲁的城管驱赶,尽管这些小贩没有做错任何事。在城市社会中学生们普遍的边缘化经历强化了他们作为流动人口的集体身份,高亮了本地人和外地人之间的边界,但也模糊了他们萌芽中的阶级意识。

变革的可能性

认为体力劳动是贫困和缺乏地位的根本原因,这些孩子很少希望从事体力劳动,即使他们的父母大多数都从事此类工作。对一些孩子来说,成为工人是可耻的,丢脸的。两名来自公立学校的男孩在访谈中说明了这一点:

“如果我最终别无选择,我可能会成为一名工人……[然后]我会闭上嘴,戴上口罩……[我]不想让其他人看到我[在做这个]。”(学生31号)

“成为工人有时可能会被人看不起。而且,一起聚会时,你的朋友们可能会嘲笑你。”(学生43号)

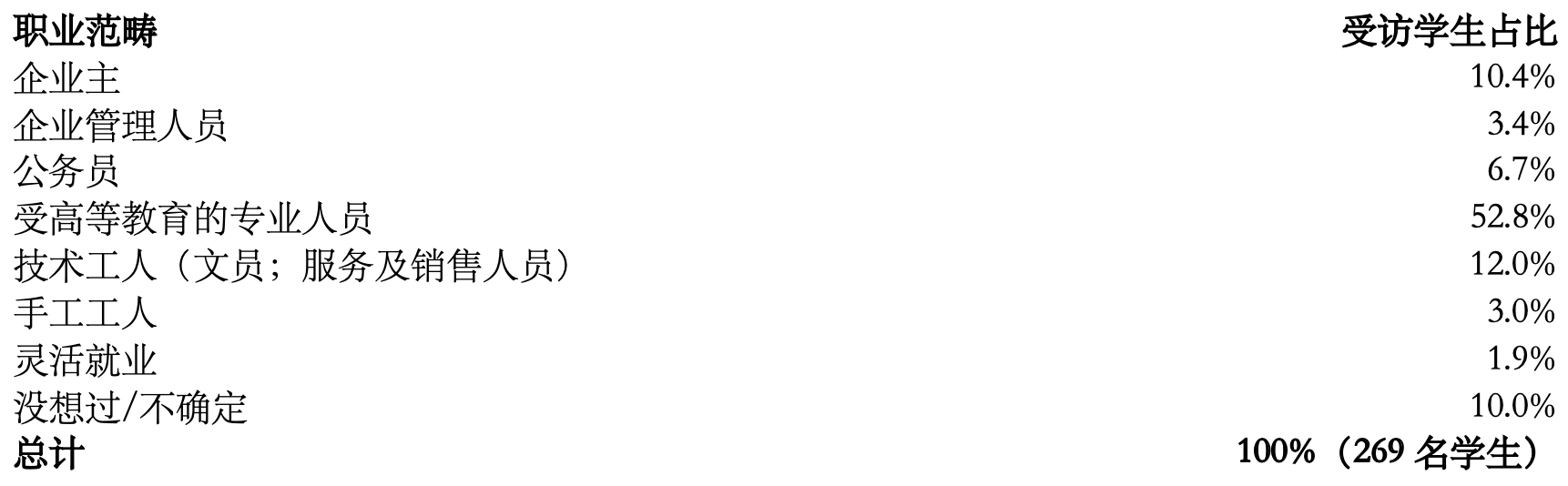

拒绝走父母的老路,农村流动儿童表示希望通过成为受过高等教育的专业人员、公司老板和政府官员来改变他们的命运——这些白领职位通常需要大学学历。(表3)

意识到教育的重要性,农村流动儿童表现出强烈的接受高等教育的愿望,并坚定地相信个人精英主义。例如,学生15号表示:

“学习是为了我们自己的未来。学习好可以让我进入重点中学,然后重点高中,然后一流大学……有了大学学位,我找工作就会容易,工资也会高。”

调查发现,308名受访者中有65.9%期望将来上大学。这些流动儿童相信,接受教育是改变命运的至关重要的手段,可以避免他们眼中从事体力劳动的父母过的可怜可耻的生活。然而,超过30%的受访者在小学阶段就已经对接受高等教育失去了希望,他们计划在初中毕业后要不就直接进入就业市场,要不就上职业学校。

此外,流动儿童希望雇主,特别是好雇主,在他们最终必须从事体力劳动时能有所作为。他们成功的主要策略是“忍受艰苦”和“通过努力工作取悦雇主”。有时,仅仅“接受工资拖欠”是不够的,一些学生如学生83号所说,他们需要“忍受上司的打骂”,并希望“老板会信任我们并感到高兴。如果[老板]高兴,他们可能会提拔我们并增加我们的工资。”此外,一些流动儿童希望他们未来的雇主愿意就工作条件进行协商。学生77号想象着向她未来的老板建议设立一个意见箱来收集工人的意见:

“看到很多关于同一问题的建议后,老板可能会意识到问题并决定增加我们的工资。[否则]如果[老板]不同意我们的[工资]要求,认为我们对公司可有可无,我们除了忍受困难也不能做什么。”

这些孩子想象他们将能够说服未来的雇主改善工作条件。如果不能,他们强调“用脚投票”是一个出路——即他们会离开坏老板,寻找给出更好待遇的更好的老板:

“如果我的老板不能按时支付工资,我想我会辞掉工作,找另一家公司。”(学生39号)

孩子们的回答表明,他们认为能改变现状的人是老板而不是工人。因此,对于一些流动儿童来说,作为工人或雇员获得公平待遇并不是他们的目标;相反,他们认为改变命运的最佳方式是成为老板。在访谈中,29名学生提到了拥有“老板梦”。例如,学生48号描述了他对未来的期望:“我想开自己的公司……实际上我们都想成为老板,因为老板不必过艰苦的生活。”在孩子们眼中,老板的工作与他们父母的体力劳动截然不同。老板们的把时间花在“坐在办公室里”(学生63号)“看电视,喝茶,打电话”(学生35号)或者“写点什么或打电脑”(学生31号),或者“就光收钱,让别人给他们工作”(学生68号)。在孩子们看来,老板比工人更有权力,也更聪明;然而,这个“老板梦”只能通过个人努力实现。

尽管孩子们对老板抱有很高的期望,他们并不忽视作为替代选项的抵抗或谈判策略。他们确实提到过工人对劳动冲突的替代反应,包括在工作时偷懒(五名学生)、暴力和蓄意破坏(九名学生)以及寻求律师和警察的帮助(25名学生)。有19名学生提到罢工和抗议等集体行动,这表明流动儿童中集体行动的意识正在浮现。然而,87名受访流动儿童中有37名明确不赞成通过罢工提高工资。这是因为罢工会给“好”老板带来麻烦,并激怒“坏”老板:

“我认为我们不应该[罢工或抗议]。老板们有他们不按时支付工资的理由,比如资金短缺。如果你罢工,你会增加雇主的负担。”(学生40号)

“(通过罢工要求加薪)是完全错误的。大老板总是善良和慷慨的。他们不会对[工人]小气。我不会参加罢工。”(学生46号)

一些学生甚至认为工人的抗议和罢工是“暴力”,扰乱了社会秩序,危害了公共安全。这种对集体行动的拒绝突出了在流动儿童中流行的观点,即工人的福祉取决于老板的仁慈,他们的生活依赖于老板。他们关于工人的约束和依赖的意识强化了他们认为工人必须服从和忍受不公正的信念。他们对工人集体行动的拒绝表明,流动儿童尚未发展出批判意识。

总之,流动儿童坚定地信奉个人主义和优绩主义,这证实了中国日益增长的个人化趋势,其特点是个人努力和自力更生。将工人较差的社会经济条件归咎于工人或老板的个人特征会掩盖阶级结构的剥削本质,使儿童无法意识到这一点。

讨论:家庭和学校的影响

孩子们在回答中表现出的虚假意识可能令人失望,但并不令人惊讶。农村流动儿童自然而然地接触到了劳动剥削和压迫的案例,直接观察到他们的父母、亲戚和邻居在周围的流动社区中的情况,因此他们意识到了不平等的阶级关系。然而,意识到阶级剥削是一回事,进行批判性分析则是另一回事。要形成批判意识,孩子们需要有机会接触到批判性阐释,这些阐释能够揭开唯才是举的神话,并将系统性的剥削与个人道德分开。不幸的是,这种机会对农村流动儿童来说非常稀缺,甚至完全不存在。相反,个人主义、精英主义和对体力劳动的贬低观念等霸权意识形态在他们的家庭和学校环境中流行。

在家里,农民工父母对老板劳动虐待的被动接受成为一种示范——例如,学生86号将他母亲被欠薪和继续工作视为“正常”——可能会向他们的孩子传递这样一个信息:工人是弱者,除了忍气吞声外别无选择。工人的顺从可能是从有限的替代方案中仔细权衡后选出的行动。法律行动或集体行动太昂贵或风险太大。处于劳动力市场底端的非技术或半技术工人只能在工资拖欠和没有工资之间进行选择。农民工父母的低自我效能暴露了剥削性劳动关系背后庞大的政治和法律机器,这些机器迫使劳动者“自愿”接受不公平的工作条件。父母的听凭摆布和被动态度从小就给他们的孩子们一种生活在局限性里的感觉,并侵蚀了他们的自我效能[3] 。

在无法改变自己社会地位的情况下,流动工人像许多中国父母一样,将希望寄托在他们的孩子身上。本研究中访谈的流动儿童的父母,大多数教育水平不超过中学(父亲为79.3%,母亲为82.8%),但他们竭尽全力将孩子送入北京的学校,希望相比农村教育更好的城市教育能够让孩子们走上一条不同的职业道路,避免过体力劳动者的生活。孩子们坦白道:

“[我们的父母]希望我们好好学习。我的父母希望我考上好大学,然后找到好工作,不像他们那样辛苦。”(学生33号)

“我妈妈每天晚上都告诉我必须努力学习。否则我会像爸爸妈妈一样做辛苦的体力劳动。”(学生87号)

视野中没有集体行动,教育可能是流动儿童最好的机会。然而,正如之前的研究所指出的那样,父母的期望在本研究中证实了量才录用的神话,并在孩子们心中形成了对体力劳动的偏见。

在家庭之外,学校在塑造孩子们的社会意识方面也起着关键作用。作者前面讨论过,两所学校的教师对不平等问题的处理方式不同,但都致力于“教育改变命运”的理念。公立学校不愿与学生讨论不平等问题,正如学校的乔校长认为的那样,“尽管社会本身并不那么健康和纯净,但孩子们应该在纯净的环境中长大”,社会的阴暗面应该从正式课程中过滤掉,因为“我们不需要将这些社会问题展现在[流动儿童]面前”。尽管有好的意图,但公立学校的教师承认,完全不让孩子们接触到社会的严酷现实是不可能的。偶尔,学生们自己在学校提出拖欠工资、无法入读公立学校以及农民工抗议等问题。一些教师回应说,这些困难是迁移成本的一部分。接受边缘化和剥削被视为流动工人选择来北京时就要做出的必要牺牲。同样,许多劳工问题都从流动—本地/农村—城市的二元对立角度来看待。总的来说,公立学校的流动儿童不太可能进行对自己生活进行批判性分析。

相比之下,流动打工子弟学校的教师积极讨论不平等问题。班主任被鼓励引导学生讨论“北京公立学校入学所需的文件”和“学校缺乏北京学籍”等话题。不幸的是,这些分析也被户口话语主导。例如,关于前一个话题的讨论主要集中在基于户口身份的歧视性政府政策上,未能注意到不公平的劳动条件如何限制了流动家庭获得这些文件的能力。在公立学校和流动学校,学生更容易接受农村—城市或流动—本地的二元对立话语来进行因果归因。

在这两所学校中,劳动问题都很少被讨论,除了打工子弟学校中的少数例外情况。有一次,一名志愿教师对农民工的劳动条件产生特殊兴趣,向学生们分享了一系列关于富士康(亚洲一家主要手持电子设备制造商)工人自杀事件的新闻。令他失望的是,学生们对此很冷漠,并问为什么这些工人要为他人工作,而不是自己创业。教师无法给出好的回应,因此放弃了讨论。在另一些案例中,一些教师以做小生意的个体户学生家长为正面例子,劝说班里的学生努力学习。尽管在北京的打工子弟教师被发现与农民工一样面临不稳定和恶劣的工作条件,他们却缺乏阶级视角来分析自己的劳动状况,也无法启发孩子们。这些案例表明,教师普遍在教学中缺乏处理阶级问题的准备。

此外,这两所学校都向学生灌输职业等级的观念,强调教育是个人流动的途径。良好的学业表现被视为未来从事体面专业工作,逃离体力劳动的基石。正如打工子弟学校的一位班主任在访谈中所说:

“[我对学生们说]你们可以选择。你们是愿意努力学习,然后找到一份轻松的工作,还是愿意像你们的父母一样做体力劳动的工作?……你们明白,咱们穷人家的小孩……必须表现好。因为教育是我们唯一的出路。”(教师英)

像流动父母一样,教师们认为努力学习是流动儿童攀登社会阶梯的唯一能想到的出路,尽管他们知道只有少数流动儿童会进入大学以及白领职业。当学生在学校失败时,教师们大多指责他们缺乏努力或志向,忽视了流动父母低下的工作条件使他们难以支持孩子接受适当的教育。因此,教育精英主义的信条成为一个完美的自足的目的论,有效地阻碍了对阶级不平等的形成的真正批判性理解。

家庭和学校是塑造孩子们社会意识的两个最重要的机构。流动儿童所持的虚假阶级意识不是在真空中产生的,而是深深植根于流动家庭和学校中的,如上述讨论所证明的那样。

结论

关于工人阶级子女阶级意识状态的研究在当前的中国研究中很少受到关注。本研究探讨了即将与父母一同成为“新工人”的农村流动儿童的阶级意识。研究表明,小学高年级的儿童已经形成了关于社会阶级的重要概念。生活在北京的地理和社会边缘,许多本研究中的农村流动儿童观察到了父母和邻居的痛苦,并敏锐地识别出了“工人”和“老板”是劳资冲突中的基本部分。即使在他们小时候,他们已经发展出对体力劳动和脑力劳动的区分的清醒的认识,并相当坚定地赞同后者的优越性。这些发现表明他们年轻的心灵中存在萌发中的阶级意识。

农村流动儿童还积极解释了他们父母和其他农民工所面临的困境,将工人陷入和局限于体力劳动主要归因于教育失败。此外,流动儿童倾向于将不公平的雇佣关系归因于个别老板的道德品质和工人的坏运气。简而言之,教育、道德和运气,而非阶级结构本身,被认为是工人不幸的原因。这样的归因带有自责和对不平等的命运的被动接受,使得流动儿童不太可能被动员起来或采取集体行动来改善他们未来的雇佣关系。

实际上,许多孩子拒绝集体行动,而是希望通过教育改变自己的命运。并且,他们认为工人是弱者,依赖老板的仁慈来改善生活。因此,他们期望未来的老板能够关心员工、包容并愿意倾听工人的声音。许多孩子钦佩“老板”的工作和生活方式,并梦想着成为老板。正如弗莱雷所说,被压迫者的心灵中存在一种二重性,被压迫者一方面服从压迫者,同时又将压迫者视为自己的榜样角色。在本研究中的流动儿童身上确实如此。他们对阶级的不平等的阐释显示出虚假意识,处于个人主义、精英主义和二重性形象的阴影中。

这些观点并非凭空产生,而是受到社会环境的形塑。教育精英主义和对体力劳动的偏见在本研究中的流动家庭和学校中都收到了强烈的追捧。然而,学校中很少触及劳动问题,而户口话语主导了学校对困扰流动人口的不公平问题的解释。在碰巧讨论劳动问题时,教师们也没有准备好处理它们。公立学校的教师试图保持“去政治化”,而流动学校的教师由于很少参与集体行动来争取自己的劳动权利,因此也不太可能向孩子们介绍劳动问题的批判性解读。显然,无论是孩子还是围绕他们的成年人和机构,都没有足够的批判性理论资源来形成对阶级问题的批判性观点。

本研究中发现的流动儿童的虚假意识反映了中国社会整体的政治气候。一方面,随着个人主义文化的兴起,结构性不平等往往被简化为个人努力和素质的差异。另一方面,尽管“新工人”的数量空前庞大且阶级冲突日益加剧,但“阶级”这一词汇却被讽刺性地消音,取而代之的是身份差异出现在公共媒体、教育机构甚至工人阶级内部。基于户口的身份政治在中国政治文化中占据突出地位,阻碍了人们看到资本主义劳动制度中的更深层、更隐蔽的剥削。流动儿童缺乏批判性意识,源于中国政治文化的不足。因此,急需超越户口的身份政治,重新将阶级视角引入中国农村流动人口的研究中。

中国劳动趋势发布文章均欢迎转载!请记得说明来源,感谢!

如果你也对于数据新闻、实证资料或文献翻译有兴趣,欢迎你加入我们一起为理解当代中国劳动议题、工人处境贡献一份力!欢迎直接寄信到我们的邮箱: [email protected] 你可以在信件中做个简单的自我介绍,谈谈你熟悉的劳动议题或相关的实务经验。