【2020级新闻毕设】她立于瓦砾之中 当女性走入工地

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:新新报NewTimes

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:女工, 工地, 女性, 电梯, 塔吊

涉及行业:建筑业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 广东省

相关议题:工资报酬, 工作时间

- 深圳工地女性工人面临的工作环境艰苦,夏天直面烈阳,冬天忍受寒风,且生活用品缺乏,如买不到适合的卫生巾。

- 女性工人在工地的加班频繁,如杨承兰记录的加班时长显示,加班成为常态,但加班工资的准确性需要自己核对。

- 工地上的女性工人如杨承兰和李七双,虽然在男性主导的行业中扎根,但面临的是重复劳动和工作环境的不友好。

- 女性工人的工资待遇相对较低,如电梯驾驶员的基础工资为五千元,加班费一小时二十元,反映出工资水平和工作强度之间的不成比例。

- 工地女工的稳定性被认为是因为男性需要承担更多家庭责任而选择离开,这暗示了女性工人在工地的选择更多是出于经济压力。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

卷首语

说起工地,你的第一印象是什么?

在深圳四十多年的发展中,我们看到一座座高楼拔地而起,“三天一层楼”的神话成为人们耳熟能详的话语,流传在大街小巷。据统计,2023 年深圳工地数量在 2000 个以上。在飞速发展的城市建设背后,离不开工人们一砖一瓦的贡献和日以继夜的努力。在多数人的印象里,工地的形象总是与尘土、烈阳、黝黑的皮肤、早出晚归有联系。而这些元素,更让人容易联想到男性形象。

但就在这样一个行业里,女性工人的占比并不在少数。根据国家统计局发布信息,2022 年,在全部农民工中,男性占 63.4%,女性占 36.6%。其中,外出农民工中女性占 31.1%,这一个个数据表明,女性已成为农民工队伍中不可或缺的中坚力量,越来越多的女性农民工来到城市工地。在这个流动过程中,她们难以融入城市的主流社会,同时又与家乡保持着千丝万缕的联系。但似乎,提起工地和工人时,并没有太多人会想到她们。

她们是怎样的一群人、过着什么样的生活、为何选择来工地打拼、在男性主导的行业里,她们在受到怎样的对待......带着这些疑问,我们走进了龙华工地,走近了她们的生活。

第一次进入工地,首先映入眼帘的是灰绿色幔布包围着的建筑,伴随着机器的轰鸣声,无数平面和立面被钢筋和铁板分割成一格格,搭建出直耸云霄的高楼,也容纳下工人小小的一方天地。

我们从喧嚣的工地走到生活区,连接起来的是笔直的一条水渠,陈年累月地散发着酸臭的腥味。从蓝色的铁板房中间淌过,终点消失在远处的建筑群里,似乎连接着城市的心脏。宿舍的走廊层层叠叠堆满了晾晒的衣服和男人女人的内裤,偶尔有一两个光着上半身的男人大摇大摆地走过。

女工的生活是宿舍和工地两点一线的轨道。我们跟随着这条轨道,看到她们眼里的视角:五点半的晨光熹微、“梯笼”里的工作、与同事的争执和矛盾......她们像钢筋水泥一样在工地这套系统里坚挺着,经营着属于自己的小天地。

在工地上,她们总是一副“铁骨”,但在她们的世界里,她们更像一湾清泉,静静流淌着,用任何形状去迎接万物。

她们大多穿过小半个中国,乘坐十几小时的火车高铁,踏上深圳这片完全陌生的土地。她们的世界很小,路边的一花一草都足以让她们惊奇;同时,她们也爬上高山,俯瞰着整片海洋和穿海而过的大桥。陌生的感觉或许无法完全消除,她们能做的,也如同流水一样,用自己的脚步丈量着“无稽之谈”的边界,浸泽着深圳的一隅。

想起第一次去到工地背后的花园,一只蝴蝶从蓝色样板房的房顶飞出来,盘旋在黄土砖地板上,转眼又淹没在花丛。工地上的女性大多也从大山村镇中走出,散落在深圳工地各处,就这样日复一日地如水般流淌着。

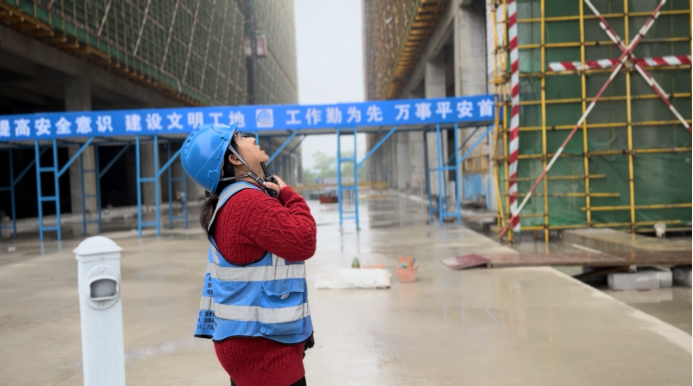

李七双正在进行塔吊指挥/记者拍摄

工地在他人看来似乎是男性主导的领域,但在聚光灯之外,还有一些女性选择进入工地,成为城市建设的一员。

她们有的因接受不了流水线工厂上厕所都要打报告的严格规定来到工地,有的则是为了工地更高的工资。

在工地,她们夏天直面烈阳,冬天强忍寒风,但却买不到适合的卫生巾,躲避洗完澡后只穿内裤的男工,深夜下班后用空调外机的热风吹头。她们从不适应到习以为常,野蛮地扎根在了男性为主的工地中。

2023年开始,我们深入探访深圳某建筑工地,撬开城市一隅的围墙,和多名工地女性交流,选取了4位工地女性工人,从30岁到49岁,展开她们的故事——

文字 | 曾菲彤

编辑 | 武子婷 曾菲彤 陈书婉 贺思雨

指导老师 | 陈显玲 周裕琼

男性主动放弃的工种

五点三十分,天还没亮,深圳龙华区的工地生活区,杨承兰拿着泡面从热水房出来。她在工地负责开电梯,经老乡介绍和妹妹一同从湖南怀化靖州县来到深圳,在来这之前,她去过浙江,但还是不习惯那边冬天的寒冷。

杨承兰借着零星的灯光回到宿舍,里头只有她一人还没上班,她的妹妹杨承银已经上工,另外两名女工最近要赶工加班,凌晨四点半就离开了。

看了眼时间,还有不到十分钟,杨承兰将刚泡下的方便面径直拿回手中,草草塞了几口,转身穿上从上铺取下的蓝色马甲和安全头盔,穿戴整齐后,再从床头掏出一个本子,写上今天的日期。这是她记录加班时长的方式,工资一月一结,每月她都需要核对加班工资数额是否准确。今天是三月九日,本子上已经有了三次记录,这个加班频率在工地并不算高。

工地没有周末的概念,在完工前,工地里不会有休息的时候。主体结构建设期更是工地最忙碌、工期最赶的阶段,年前修建主体的时间里,加班对于杨承兰来说是家常便饭,十一点半下班,第二天五点半继续上班,“累,但也没有办法。”

工地施工大多经历三个阶段。先是地下室建设和基础施工。主体结构建设为第二阶段,建筑的主要承重及传力体都需要在这个阶段完成,任务量和任务强度在这个时期都是最大的。第三阶段为二次结构,主要建设一些非承重的混凝土结构等。有时候不同阶段间也会同步进行,没有停歇。

杨承兰驾驶的工地电梯外置于建筑主体,在电力驱动下,电梯齿轮于建筑外部齿条上下移动,协助物料和人员的垂直运输。电梯驾驶室与电梯内部相通,前方和左方各有一扇小窗供杨承兰判断高度和位置,在驾驶室上方还张贴了一张她的特种作业操作资格证。

这张资格证是杨承兰去年三月用一星期时间考出来的,那也是她第一次在电脑上答题、实操。最终她以满分的成绩获得了证书。面对我们的惊讶,杨承兰笑弯了眼,不好意思地摆了摆手。

工地外用电梯的电梯间有个专业名称——“梯笼”,梯笼作为杨承兰的工作空间,将她一天的活动限制在了这5平方米内。梯笼四周是镂空的白色铁皮,底部另加一片铁板加厚。天气冷时,风轻易就能灌进来,所以杨承兰今天上工后,又穿上了她提前准备在电梯内的黑色毛绒外套。

电梯的传动机构和电器箱等装在梯笼内,因此电梯一开始运作,巨大的轰鸣声便充斥在了狭小的电梯间内。梯笼里还放了一个拖把和红色水桶,那也是杨承兰自己带过来的。一整天不间断的材料运输,电梯底部铁板都是泥土脚印和掉落的材料碎屑,杨承兰不想总在这样的环境里工作,所以她会在工作间隙用拖把将地面弄干净。

有楼层呼叫时,杨承兰会按下操作台的启动键,用摇杆控制电梯移动。不像人们日常生活所使用的电梯,工地外用电梯没有明确的楼层按键,需要操作员通过目测选择所停位置。杨承兰每次都能凭借经验使电梯开口与楼层入口准确对接,她过去一年几乎有340多天都待在电梯里,熟能生巧并不难。

电梯停稳后,她先提起梯笼闸门,再为要运送物料的工人推开外侧铁门。每天至少有九个小时,杨承兰都重复着上面的工作,工地忙碌时,她需要在驾驶位和电梯口的两米间往返百来趟。

杨承兰正在驾驶电梯/记者拍摄

杨承兰工作了三个多小时后,负责塔吊指挥的李七双才分到工作。今天早上下了场大雨,塔吊工作易受天气影响,需等雨势转小才能开工。

今年39岁的李七双进行塔吊指挥工作将近六年,塔吊指挥员主要负责通过对讲机配合因位置过高,难以观察地面情况的塔吊司机将地面材料顺利吊至高处。今年是她离开云南大理州外出打工的第十三年,十三年间她去过广州、昆明,这也是她第二次来到深圳。

收到工作通知后,李七双连忙套上衣服从宿舍赶过去,红毛衣在阴雨天里有些单薄。到工地时,两个男工正在用铁栓绑着放在地上的钢管。十几根3米钢管的前末端被拴上挂钩,李七双上前扯了扯,确保牢固后,握着对讲机说着指令“绳子再往下放点”“往左移”“好了可以了”……

吊臂放下的长绳成功对上铁栓上的吊钩,钢管缓缓升起至八九米的高空,尽管带着安全帽,几十斤重物从头顶平移过去,投下的阴影还是让人心慌。李七双抬头注视着钢管的移动,随着轰隆一声钢管落地,两个男工上前卸货,塔吊绳子再次升起。

李七双正在检查挂钩/记者拍摄

当李七双看到靠近自己的男工手上拿着塔吊机的挂钩,突然急了,“谁让你把钩子卸下来的!”她提高音量,朝男工吼道。李七双平时说话轻快爱笑,但身处男性化的工地环境,想让人听见自己的话,不耽误效率,轻声细语是行不通的。

没等男工回答,李七双拿起了对讲机,“塔吊,你把绳子再放下来,刚刚钩子被拿走了。”恢复了原来的语气。

我们进入工地时注意到电梯驾驶员和塔吊指挥员大多是女性,但工地上女多男少的工种十分罕见。“工地最忙的时候可能有三四十位女工。”工地项目负责人彭东光介绍道,“工期赶的时候,男工可以达到一千多号人”。我们问及部分工种女多男少的原因时,彭东光解释说:“男性毕竟要背负一个家庭,如果工资不够用,男性干的时间不会很久,女性可能就更稳定一些。”

这处工地的电梯驾驶员每个月的基础工资是五千元,加班一小时二十元,去年杨承兰在浙江开电梯,每个月基础工资只有四千元。塔吊指挥员的工资略高于开电梯,六千元一个月,但这个数字在工地上也不够具有竞争力,因此男性主动放弃了这些工作机会。杨承兰也清楚这一点:“一般开电梯大多数是女的,很少有男的,因为工资低。”

尽管女多男少现象背后并非是对女性的刻意选择,但彭东光也承认女性在工地工作过程中展现了她们独特的优势。“女工毕竟比男工细心、谨慎一些,也更好管理。男工平时素质都不是很高,他就没有那么好管理。”

彭东光隔三差五会在工地开早会,内容大多是施工安全的反复强调和工作内容的安排,但有些又热又累的男工人容易感到抵触,“你安排工作,他们不配合你,或者就是现场说话语气比较重,冒火。”出现这种情况时,彭东光往往选择劝解他们回去休息后再回来工作。

而这种现象在工地女性发生得很少,“女工基本没有这样过。”开电梯、做塔吊指挥都是需要常和他人协商交流的工种,工地女性更为稳定的情绪让工地效率更高,摩擦更少。

人前咬牙,人后落泪

但工地女性在工作中也会面临冲突和矛盾。工地的组织结构像洋葱一样层层分明,与工人们日常工作直接接触的被称作班主,也是最小一级的包工头,他们直接和工人们交流,负责管理工人。

而小的包工头上又有更大的包工头,就这样级级流转,维持着整个系统庞杂而有序的运作,这也使作为这具机器最小单位的工人们遭遇不公,想要向上诉求时,往往需要经历一道又一道的关卡。

今年是安颖来深圳工地的第三年,一次经历让她选择去挑战这座机器。

2024年初,安颖十几岁的弟弟在工地上受伤骨折。她第一时间带弟弟去了医院,在医生检查完开出报告后,她的心里却升起一股预感:这个医生不太对劲。弟弟明明受伤的是两根手指,报告上却只写了一根。

根据规定,工地按受伤程度进行工伤赔偿。为了合理索赔,她决定带弟弟去三甲医院再次检查。最近的是华中科技大学协和医院,于是,她带弟弟去重新开了准确的检查报告。

接着她在网上找了咨询,律师表明,目前情况如果走法律程序,可以赔到10万左右,但涉及到的情况比较复杂,她们作为原告,需要搜集人证物证递送材料,还要考虑到过程中车费、误工费等金钱损失和时间成本。权衡之后,她决定跟项目方私了,可以赔偿到6至7万元。

谈判过程是漫长波折的,她前后跑了二三十趟。“他们也不跟你谈判很多次,一直说不行,想赔少点。我告诉他,我小弟才十八岁,人生刚开始,以后还要养家糊口,这次受伤都不知道能不能恢复得跟以前一样。”安颖回忆那次谈判,她直接冲到办公室,当时里面站着不少领导。“他们很凶地过来拦我,我说我马上报警了。”

在一遍遍协商的过程中,工地从一开始的一万,三万,到后面的五万,安颖坚持少一分钱都不同意,冲到总公司又“大闹”了一场,最终争取到6万的赔偿。

安颖选择维权的勇气和坚决让我们惊讶。在工地年龄断层问题愈发凸显的背景下,今年刚满30岁的安颖在工地女性群体中属于少有的年轻人。她也是工地少见的拥有护理专业大专学历的工人。家里还凑钱让她读过本科,但因为嫌难,她没有毕业。来到工地后,她反而意识到了知识的重要性,“不懂法律知识不行,很吃亏的。”

尽管学校学到的护理知识她早已不记得,但她还是保留了获取知识的能力,闲暇时,她会在网络上了解基本的法律知识,也是这些法律知识让她勇敢地选择了维权。我们问安颖:“一个人直接冲进办公室不害怕吗?”安颖一边扒饭一边大声回道:“我怕他们干嘛?这是法治社会,他们又不敢打我。”

但我们发现安颖这样的人是少数,工地更多的还是年纪轻轻就出来打工,没机会掌握多少知识的中年女性。

深圳龙华工地/记者拍摄

工地上总是争分夺秒,每个项目都有规定的工期,需要上下游频繁的协同和对齐,在沟通的过程中免不了冲突矛盾。吊材料特别忙的时候,李七双也会遇见非要抢着吊的工人,李七双也希望工人们挣多一点,但她也希望工人们能体谅一下自己的工作,通常她都会好好沟通,但有时“好好沟通也不行,他们会一直吵一直闹”,遇到过分的要求,李七双会直接“怼”回去。“该跟他吵还是得吵,不能当软柿子。”

但不是每次“怼”回去都有效果。有时候李七双会被讲不通道理的人拉着吵架,没办法工作。甚至有些工人会看李七双只是一名女性,更加肆无忌惮地欺负,“他们有次直接拉电,让机器直接停了,很容易撞到人或者撞到其他东西。”这个时候李七双才会去找项目部的人帮忙。但更多没办法的时候,李七双也只能“偷偷地哭一下,哭过了还得照样上班。”

“开电梯肯定是会受点委屈的。”这是杨承兰的想法。由于工地一整栋建筑只有两座电梯,工期忙碌时,电梯难以及时接应,而急着赶工期的工人都会将原因归咎于电梯驾驶员一人。尽管杨承兰一刻不停地操作着电梯,但仍然会受到一些工人的辱骂。妹妹杨承银也是电梯驾驶员,她的态度同样是“哪里跟他骂哟,有苦自己咽,谁让自己只有打工命”。

今年49岁的杨承兰身形比较瘦小,皮肤被工地的尘土和阳光染成了淡淡的小麦色,眼角爬上了几条皱纹,但圆圆的脸型让她显得比实际年龄更年轻。工作的时候她会扎一个利落的马尾,把头发收拾得光洁整齐,不留一丝碎发,她很爱笑,笑起来的时候双眼都会弯起来,捂着嘴发出咯咯声。

在杨承银看来,姐姐性格好,不会轻易和他人起冲突,每当受委屈时,杨承兰都会选择忍下来,实在忍不下去,也只会在被子里偷偷哭。

2022年5月31日,深圳市建筑工程质量安全监督总站发布通知:“原则上不使用超过国家法定退休年龄(男性60周岁、女性50周岁)的工人。”这被称为建筑业清退令的规定使工地大龄女工的生存更加严峻。逼近建筑业清退令的年龄和知识技能的缺乏让很多工地女性和杨承兰、李七双一样,人前咬牙,人后落泪,多次强调着“像我们又没有啥文化,也没啥技术,只能这样。”

工地没有妇女节

3月8日妇女节当晚,我们第一次进入工地生活区,敲开工地女性宿舍的房门,将准备好的30朵康乃馨送给女工们。

工地生活区宿舍均由铁皮搭建,只有这样,能容纳近千人的宿舍区才能在一个月完成。宿舍是高7米左右的两层楼,上到二楼的楼梯坡度高,台阶垂直连接处镂空,略显单薄的铁制楼梯吱呀作响,踏在上面时可以看到地面。第一次来的人往往需要抓着扶手,缓缓上下,在昏暗的灯光下,每一次落脚都需要慎重。

二楼的过道狭窄,迎面有人走来时,需要一人侧过身,贴紧宿舍铁皮墙壁才能顺利通过。过道上摆着许多双使用痕迹明显的鞋子,上方挂着工人们的衣服,垂下来的裤腿带着湿气擦过我们的肩膀,空气里交杂着烟味、洗衣粉味和下水道散发的酸臭味。

打开宿舍房门,34平方米左右的房间内挤着五个上下铺,两排上下铺隔着一条走道对放,走道最里面摆着一高一低两个木桌,第五个上下铺位于房门左侧,和房门间隔的距离里放置了几个塑料桶和塑料盆,桶里有还没洗的衣服,盆里堆着洗漱用品。

工人们通常在下铺休息,几乎每位女工都给自己的下铺装上了床帘,下班后她们喜欢坐进床,将床帘拉上,这是她们在工地建造的独属于自己的空间。上铺堆满了他们的个人物品:行李箱、红色塑料袋、成箱的牛奶、有些发黑的香蕉。门左侧是唯一空出来的上下铺,杂乱地摆放着纸箱和木板凳。房顶中央的白炽灯只有一列灯管,但对于这34平方米的宿舍好像也足够了。

工地宿舍内部/记者拍摄

晚上十点,大多数女工已经打算休息。当我们带着“妇女节快乐”的祝福走进不同宿舍时,有一位原本坐在木板凳上看手机的女工直接站了起来,愣愣地接过花,端详了几秒花后才慢慢露出一个笑容。

床帘内听到动静的女工们陆续探出身子,用惊喜的眼神看着我们,有的主动伸出手要了一支属于她们的康乃馨,有的沉默地接过,然后小声地向我们道谢。床帘内没有察觉到动静的女工则会被其他女工喊出来:“有大学生来给我们送花啦!”

每一位收到花的女工都很高兴。有的女工说:“这是我第一次收到别人送的花。”被问到“老公没有送过吗?”时,她只是摆摆手没有回答。我们和女工们的交谈也吸引了一些男工过来看热闹,得知我们在给女工们送康乃馨作为妇女节祝福时,有些男工只是多看了几眼,有几位男工提出也想要一支花,还有一位男工说自己给老婆发了红包,但没有一个人向在场的女工们说句“祝你们妇女节快乐。”

女工们的惊喜让我们意识到妇女节在工地上是没有存在感的,收到我们的康乃馨也是很多女性第一次在工地上庆祝妇女节。

我们给正在加班的杨承兰送花/记者拍摄

但也有人尝试将妇女节“带进”工地。3月8日晚上七点,工地安全负责人甘钟俪在工地微信群发红包祝女同事妇女节快乐,在祝福语的最后她加了一句“男同事不能领,领了的退出来”。在这个名为“普工兄弟班”的群聊内,领红包后发言感谢的十人里只有两位女性,一位微信名为“步步小心”的男性工人用来感谢这位女领导的表情包文字为“谢谢老板 腰好肾好 家伙更好”。

女性在工地的生存之道

工地生活区内设置了一处小卖部,给工人们供给饮料零食和生活用品。43岁的曾立新在工地当了三年塔吊指挥员,尽管去年就来了这处工地,但她也从来不会在工地生活区里的小卖部买卫生巾,“这种小店种类都很少。”

这处小卖部的卫生巾陈列在右边最里头的角落里,灯光被左边高大的陈列架挡住,显得有些昏暗。在角落陈列架的最上边放置了28袋日夜组合装卫生巾,里面只有230毫米的日用型和290毫米的常规夜用型。旁边标注为“超熟睡安心裤”的箱子里装的仍然是长度为230毫米的日用卫生巾。

“种类太少,根本不够用。”曾立新说,如果只用小卖部提供的卫生巾,晚上很容易弄脏床单。因此曾立新每个月几天中宁愿多花十多分钟的往返时间去生活区外的便利商店。

尽管她也想过线上囤货,但狭小的宿舍空间让她不得不放弃。生理期进行塔吊指挥时,去工地厕所要从地面到建筑的第八层,上上下下一次就会花费十多分钟。为了不耽误效率,曾立新会刻意地少喝水来降低去厕所的频率,“上班的时候挺难熬的。”

工地的厕所用不到80厘米的瓷砖墙隔成十个坑位,每隔两分钟统一冲水。而一米六高的女性腿长在75厘米左右。

工地的洗浴室同样没有隔间,十个莲蓬头分列于两侧,中间一个铁架子供女工们放置换洗衣物。女厕所和女浴室共同位于生活区右侧,和男性的中间隔着一处过道。这让来自云南的曾立新有些难以接受,“刚来的时候不敢去洗,要等人少了再去,现在习惯了就好。”

工地浴室/记者拍摄

一旦加班,曾立新晚上十一点钟才回到宿舍,冬天还能忍着在不加班的时候洗头发,进入夏天,头发闷在头盔下,几乎每天都要洗,那么洗完澡如何吹头发便成为了一个问题。

宿舍内没有加班的舍友已经休息,宿舍外可以插电的地方又较为偏僻,所以曾立新会选择用空调外机吹出来的暖风。工地生活区一楼的空调外机放置在地面,曾立新想要吹头发,必须一直弯着腰。等头发吹干,直起身子的曾立新不仅腰感到酸痛,还又热出了一身汗。

除了生活的基础条件,大多数的工地都实行男女混住,在傍晚多数人都去洗澡的时候,常能在生活区看到好几名只穿着内裤的男性大剌剌地出现在过道中,拖鞋在混泥土路面上发出拖沓的擦地声。

第一次在工地上看到这样的男工,曾立新想:“天哪,这些人怎么连个外裤也不穿的?”即使现在见过很多次,曾立新还是会感到无比的别扭,立马回避视线。她自己洗完澡还是会穿着完整的外出服,连睡衣都不会穿。

工地生活区/记者拍摄

但让曾立新感到幸运的是这次住的宿舍都是女性,这让她感到自在。过去在工地,她曾和两对夫妻住在一起。和陌生男人住在一个空间里,让她始终神经紧绷,“本来宿舍就小,有男的在里面,你怎么都有点别扭。”

男女混住的大环境下,工地女性会不自觉地更控制自己的言行举止。在杨承兰看来,女性自己要避免惹上麻烦,“要是我们女的没有跟他们嘻嘻哈哈,好像他们不会乱来。我们女的要是嘻嘻哈哈的,有些男的就会对你那样子。”

除了日常言行,工地女性还有需要小心的地方。在晾晒自己贴身的内衣内裤时,曾立新会特意将它们挂在衣服和裤子中间,既和其他男性的衣服隔开,也小心地将它们藏了起来。

曾立新宿舍有位二十几岁的年轻女工,她称呼为“丹丹”。丹丹的内衣就丢失过两次,至今都没有找回来。问起可能的原因,曾立新虽然认为这不好说,但她还是忍不住提到“有人说是有些男的拿走了。”

为了更好地了解工地女性们的生活情况,我们在工地住了三天。铁皮墙几乎挡不住声音,隔壁走路的声音都能听到。工人们早上五点半准备上工,哐哐的脚步声是我们每天的闹铃。第二天和杨承兰、杨承银姐妹吃午饭时,杨承银突然问到:“你们在工地,那些男的没朝你们开玩笑吧?”

我们茫然地摇摇头,问:“什么开玩笑?”

杨承银将视线投回手中的饭盒,没有直接回答,沉默了一下,又看向我们笑了笑,说:“工地的男人都是狼。”

从工地赚取的底气

尽管在大众看来,工地并不是女性外出务工的一个好去处,但对于每一位在工地上的女性来说,这是她们无奈中最好的选择。在工地,她们能收获更多的金钱,和拥有相对而言更多的自由。

李七双在成为一名塔吊指挥员之前,曾在流水线工厂打工,那是她外出打工的第一份工作。李七双主要进行的是桶装方便面的分装。刚开始她甚至跟不上机器的运作,白班时领导还会一直监视着工作情况,没有丝毫自由活动时间,连上厕所都需要打报告。

于是李七双选择了离开,回到老家云南,在昆明市做服务生,但一个月两千元的工资根本无法补贴家计。后来在老乡的介绍下,她考取了塔吊指挥的技工证,开启了多年的塔吊指挥工作。

“有家的地方没工作,有工作的地方没有家。”李七双把不知从何处听来的话一直记在了心里。通过工地积累下的金钱成为了她生活的底气。他们家在县城买下了一套房,夫妻合力还每个月五千的房贷。等这处工地完工后,李七双打算回去陪陪马上要升入初三的儿子。

夫妻一起回家陪伴儿子读初三是个大胆的决定,但工地辛苦打拼多年后,李七双更加意识到“有文化”的重要性。她只有初中学历。当年父母为了供兄妹俩上学不得不四处上门借钱,“每个星期天回家都得要生活费,有时候他们也会说最怕到星期天。”

为了减轻家里负担,成绩没那么好的李七双主动放弃了继续上学。和我们交流时,她总说:“不像你们,我没啥文化。”她想让儿子有文化,也希望在家和工作的抉择中获得短暂的自由。

2014年,杨承兰被诊断出腺体瘤。手术需要切除子宫,她听说这会影响到夫妻生活,怕丈夫因此和她离婚,一直选择保守治疗。之后的五年间,杨承兰一直忍受着腹痛的折磨。

但随着外出打工让手里的积蓄越来越多,她也逐渐有了底气,“离就离咯”,她开始这样想。44岁那年,她下定决心做了手术,切除了困扰她5年的肿瘤。

做完手术后,杨承兰恢复了健康,和妹妹杨承银一同在之前工作的一处工地上收养了两只小狗。杨承银手机里有很多关于小狗的视频,其中有一条,她得空就爱翻出来回忆。那是某个下班后的黄昏,两只小狗紧贴着向前跑,姐姐觉得小狗们可爱,边逗玩边吸引小狗跟上。

杨承银见状放慢脚步,默默跟在身后,举起手机记录了下来。杨承银在将视频分享给我们看时,乐呵呵地用手指着视频里姐姐的身影,笑道:“你看我姐姐!”

杨承兰收到我们妇女节的康乃馨时,希望能多要一朵给自己还没有下班的妹妹。她们将收到康乃馨共同养在了一个矿泉水瓶里,放在堆满了杂物的木桌上,让康乃馨们静静地盛开在了工地里。

杨承兰、杨承银姐妹将康乃馨养在矿泉水瓶里/记者拍摄

(除李七双、杨承兰、杨承银,

其他人物均为化名)

如有新闻线索或有意转载,

请通过微信公众号后台私信编辑部